Psychodémie

L’exposition « Psychodémie » est une réflexion sur les effets de la pandémie de Covid-19 et du « premier confinement » sur nos corps, nos imaginaires et nos sociétés. Au-delà de la dimension inédite de cette crise sanitaire et sociale, l’exposition cherche à comprendre et à définir ce que cet isolement forcé a déclenché en nous, posant le terme, ouvert, de psychodémie.

Pour ce projet, le Mucem a invité l’artiste Antoine d’Agata à proposer une lecture personnelle de la collecte « Vivre au temps du confinement » lancée par le Mucem au printemps 2020, et qui a réuni plus de 600 témoignages autour de cette expérience à la fois intime et collective : un récit polyphonique de l’ordinaire dans l’extraordinaire, et des adaptations quotidiennes, parfois souriantes, parfois désespérées, à cette situation.

L’exposition confronte cette collecte aux 13 000 photographies qu’Antoine d’Agata a réalisées pendant cette même période, opposant au confinement une errance obstinée ; recherchant sans relâche, dès les prémices de la pandémie, les signes visibles et invisibles de cette crise, dans les rues désertées et contrôlées, dans les centres hospitaliers où on cherchait à comprendre le virus, dans les centres d’urgence où on dépistait et soignait les malades, dans les centres d’hébergement où on prenait en charge les plus démunis.

En confrontant ces deux journaux, l’exposition propose une chronique dédoublée des 55 jours du « premier confinement » en France. Elle met en tension deux réalités parallèles qui ont coexisté durant cette période : la vie du dedans et celle du dehors ; l’immobilité des personnes et la circulation du virus ; l’intimité des témoignages des donateurs et l’anonymat des vies réduites à leur plus simple expression physiologique et politique ; le rétrécissement des vies confinées et la démesure d’un monde débordé de toutes parts.

Cette exposition est aussi une trace de l’entrée des objets de la collecte « Vivre au temps du confinement » dans les collections du Mucem, où ils seront protégés contre toute détérioration au prix de ce qui peut se comparer à une forme de « confinement » dans les réserves. Leur contact avec l’extérieur, leur manipulation, leurs sorties seront contrôlées. L’exposition suggère ainsi les échos symboliques que l’on peut trouver entre protection sanitaire, protection sociale et conservation préventive dans le monde muséal : ce sont les mêmes gestes de soin et d’attention, les mêmes outils, les mêmes méthodes. Mais ce parallèle invite à une vision complexe et critique : la protection peut passer par des formes de mise à distance, de surveillance, de méfiance, de normalisation. Et elle reste dérisoire face à ce qui ne peut être guéri, ni sur le plan physique ni sur le plan éthique : ce qui ne peut être réparé, ce qui résiste et qu’Antoine d’Agata appelle la « Vie nue » en référence au philosophe Giorgio Agamben : la fragilité banale et terrible de chacun face à la mort, et l’invisibilité des plus précaires face à la relégation sociale.

Le parcours de l’exposition se construit comme une tragédie en cinq actes, qui rappelle le caractère immémorial et total des crises épidémiques. Chaque étape du parcours construit un dialogue entre images photographiques, objets issus de la collecte et paroles, en alternant leurs rôles respectifs.

—Commissariat : Aude Fanlo, Responsable du département recherche et enseignement, Mucem

—Antoine d’Agata, photographe et cinéaste français, lauréat du prix Nièpce en 2001 est membre de l’agence Magnum Photos depuis 2004. Il explore les formes de violence sociale comme des formes extrêmes de la vie même – la marginalité, la « rue », les populations fragilisées ou stigmatisées – non comme des sujets à traiter mais comme une expérience intérieure personnelle à traverser, à partir de laquelle s’invente le langage artistique qui permettra de les capter dans leur dimension humaine et universelle.

Cette exposition s’inscrit dans le cadre du projet européen « Taking Care », destiné à travailler sur le rôle et les formes d’engagement des musées face aux crises sociales et environnementales en envisageant ces institutions comme des « espaces de soin » . Le projet Taking Care est cofinancé par le programme Europe créative de l’Union européenne.

Le Mucem à l’international

Découvrir

Entretien avec Antoine d’Agata et Aude Fanlo

Mucem (M.)

Antoine d’Agata, vous avez commencé à travailler sur la crise sanitaire dès ses prémices, avant même le premier confinement…

Antoine d’Agata (A.A.)

Dès le début de la pandémie, je me suis intéressé aux événements en Chine, et j’ai commencé à recueillir des images sur Internet et les réseaux sociaux. J’étais au Mexique à ce moment-là, et dès mon retour en France, on m’a parlé du premier Centre d’urgence de détection du virus, dans le Val-d’Oise, à Taverny. Je m’y suis rendu tous les jours. Là-bas, le virus devenait « visible », les habitants venaient se faire tester, et j’ai photographié les soignants, les infirmiers, la police municipale, les journalistes, les politiques… J’ai travaillé tous les jours à Taverny pendant huit jours, jusqu’à la veille du confinement en France. Le soir du 16 mars, lorsque le confinement a été officiellement déclaré, j’ai marché toute la nuit dans les rues de Paris et j’ai photographié les rues vides. J’avançais à l’aveugle, sans savoir ce qui allait advenir de cette situation que j’ai vécue comme un état d’urgence… Et j’ai continué, pendant les 55 jours de confinement qui ont suivi, cette dérive frénétique et compulsive, de jour comme de nuit, tentant de capter et de rendre compte du cours des événements.

M.

Vous aviez un sentiment d’urgence ?

A.A.

La situation était exceptionnelle, historique, surréelle. J’ai repoussé la tentation de m’enfermer, opposant à l’immobilisation forcée du confinement ma propre errance, qui était une manière de prendre position, de résister à la peur, de me mettre en action. Comme toujours dans un processus de création, il fallait définir un territoire, un protocole, et malgré les nombreux contrôles de police, la ville entière s’offrait comme le contexte forcé d’un geste de résistance artistique. Et il fallait le faire dès le premier jour, et poursuivre l’effort chaque jour, pour ne pas entrer dans un cycle de doute et de renoncement.

M.

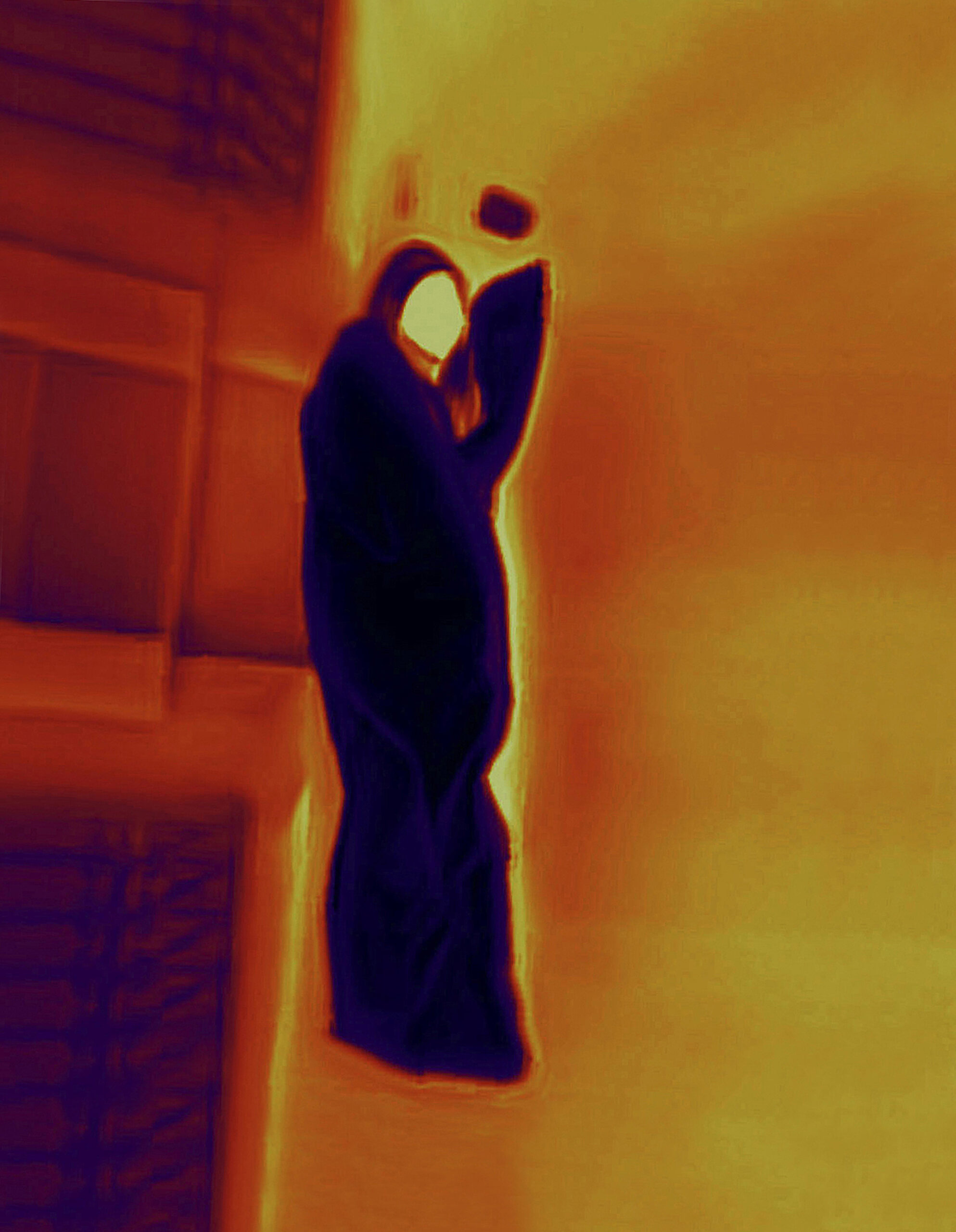

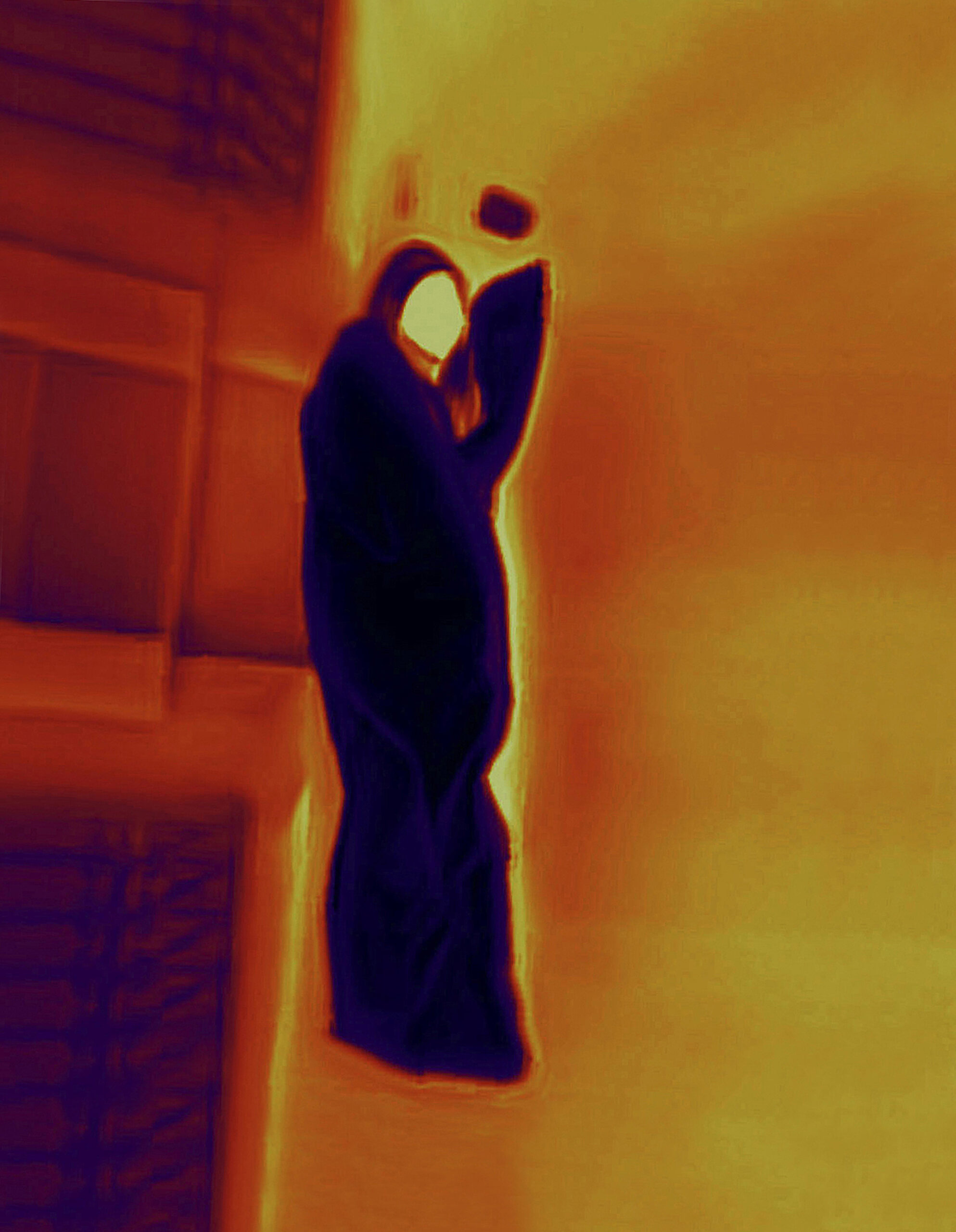

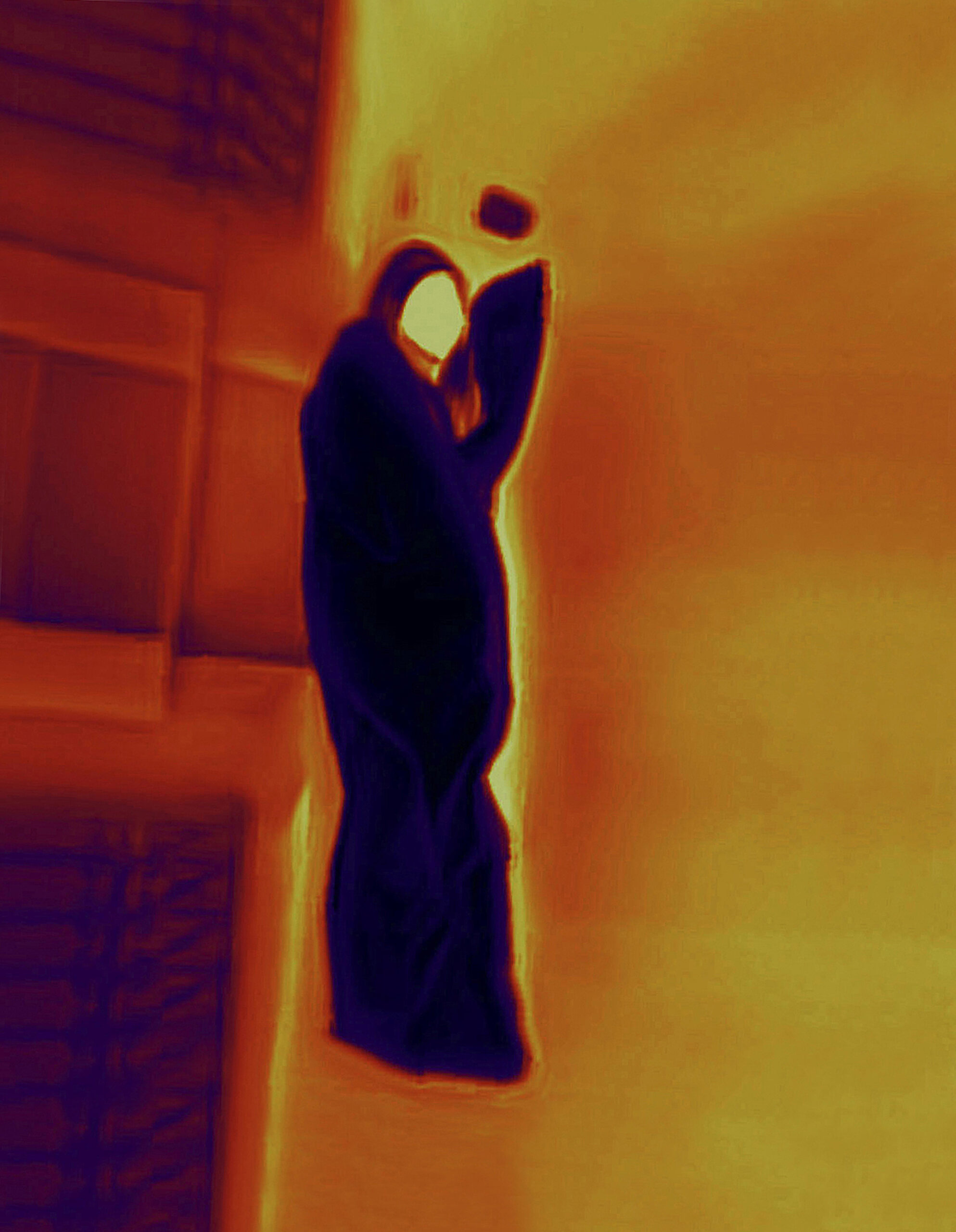

Pourquoi l’appareil thermique ?

A.A.

Parce qu’il n’y avait rien de tangible à photographier, parce que je voulais rendre compte de la peur collective, j’ai fait le choix de cet outil spécifique, l’appareil thermique, qui appréhende un autre niveau de réalité. Parce qu’il mesure la chaleur et pas la lumière, il amène le regard jusqu’à l’intérieur des êtres et des objets. Le type d’appareil que j’ai utilisé est très rudimentaire, ne montre pas grand-chose. Il montre ce qu’on ne voit pas et ne montre pas ce qu’on voit. Il me permet de regarder au-delà de la surface des choses, au-delà du visible et du perceptible. Parce qu’il ouvre un champ inédit à notre regard et donc à notre conscience, il saisit les possibles états émotionnels ou physiologiques de corps étrangers, les flux de chaleur des masses minérales ou végétales qui, d’habitude, se refusent au regard et le condamnent à se satisfaire d’une mince couche de réalité. La thermographie m‘a permis aussi d’éviter une approche documentaire trop littérale. Elle capte la chaleur et le mouvement des corps, mais aussi leur isolement dans la froide masse de béton, leur dénuement dans les rues devenues inhospitalières ou menaçantes. Les rares passants que je croisais évitaient même d’échanger des regards. Les plus précaires, plus exposés encore, semblaient avoir été bannis de l’espèce humaine, et l’appareil semblait les enfermer plus encore dans leur déchéance héroïque. Mais cette dimension technique de la prise de vue thermique a révélé tout son potentiel poétique et esthétique quand j’ai pu pénétrer les services de Covid-19 au sein des hôpitaux. Là, les chambres et les couloirs grouillaient d’humanité. Dans les chambres, les patients immobiles et silencieux, et le son insidieux des respirateurs. À leur chevet, ou dans les couloirs, les soignants se débattaient dans un mouvement incessant de gestes accélérés et répétitifs, mais c’est la force de vie, la vulnérabilité que captait l’appareil. Les gestes de soin face à la maladie dans les services de réanimation sont transfigurés par la mesure thermique. Des actes les plus prosaïques comme la toilette des corps, il ne reste que la douceur ou l’empathie des infirmiers, des aides-soignants, des docteurs, et aussi le sentiment d’impuissance qui semble parfois les habiter. Cette proximité existentielle, organique, sans filtre ni précaution superflue, projette la banalité de la maladie et de la mort dans une abstraction universelle, profondément humaine, plus proche de la magie noire que de la spiritualité. Mon expérience de l’hôpital, vécue à travers le filtre de l’appareil thermique, a été de l’ordre du voyage hallucinatoire. Les images donnent à voir des figures, des formes et des intensités plutôt que des situations que l’on qualifierait de réelles. Je me devais de montrer l’intensité qui a submergé le monde du dehors, le monde de ceux qui, pour des raisons qui leur étaient imposées, n’avaient pas l’opportunité de se retirer provisoirement du monde réel pour se réfugier dans un rapport virtuel au dehors. J’ai eu, quelques semaines durant, le privilège et la responsabilité de partager cette sensation d’isolement et de force, de vivre dans la proximité d’êtres réduits à leur plus simple expression politique et physiologique. À ce que Giorgio Agamben appelle la « vie nue ». Tout cela m’a été dévoilé de façon extrême et brutale mais relève d’une intensité, aussi traumatique soit-elle, que je peux qualifier de révélation.

M.

Toutes les photographies présentées dans l’exposition ont été réalisées à l’appareil thermique ?

A.A.

Au printemps 2020, j’ai produit 6 500 images dans les rues de Paris et 6 500 images dans neuf hôpitaux, EHPAD et centres d’urgence de cinq villes de France. Parmi elles, quelques centaines seulement ont été prises juste avant le confinement avec un appareil traditionnel. Il en va de même pour les images que j’ai réalisées durant le confinement dans trois centres d’hébergement de l’Essonne, où j’ai photographié, de manière anonyme, des réfugiés qui vivaient dans des conditions particulièrement difficiles d’isolement et de survie. Quelques rares images ont été faites dans la rue et les hôpitaux avec un téléphone, parce que j’avais le besoin de revenir parfois à une description plus tangible de quelque chose qui relève de l’horreur, aussi banale soit-elle. J’éprouvais parfois la nécessité de revenir vers le réel, comme écrasé par cette accumulation d’images presque abstraites, très picturales. J’utilise aussi d’autres types d’images : des radiographies de poumons infectés par la Covid, récupérées auprès du CHU de Nancy, et des images du virus réalisées au microscope par l’IHU de Marseille. Par la suite, j’ai collaboré, dans le cadre de la résidence de création au Mucem, avec les équipes des vaccinodromes à Madrid et à Marseille. La résidence a aussi initié une réflexion sur les pratiques professionnelles du musée, de la conservation et de la restauration d’objets du confinement collectés par le Mucem. Avec le concours du CICRP (Centre Interdisciplinaire de Conservation et de Restauration du Patrimoine) et du CERIMED (Centre Européen de Recherche en Imagerie Médicale), j’ai recouru à des techniques d’imagerie variées, pour rendre compte de la nature symbolique et de l’importance de ces objets dans notre imaginaire commun. Explorant, de façon paradoxale, l’interaction entre les objets inanimés et des corps vivants, le processus de contamination, l’idée de fragilité et celle qui en découle, essentielle, impérative mais souvent ignorée selon qu’on mène cette recherche dans l’espace de l’hôpital, du musée ou de la rue.

M.

Pendant qu’Antoine d’Agata photographiait le monde en pandémie, le Mucem, de son côté, lançait la collecte « Vivre au temps du confinement » afin de documenter le quotidien des Français durant cette période inédite. En quoi cette initiative est-elle pertinente pour un musée de civilisations ?

Aude Fanlo (A.F.)

La collecte, lancée à l’initiative de la Direction du musée, est elle aussi née de ce sentiment d’urgence : il s’agissait de réagir à la sidération, de rétablir un lien avec nos publics qui ne pouvaient plus venir au musée et, en même temps, de construire un petit pan de mémoire de cette situation mondiale pour en faire un patrimoine collectif. La collecte s’est donc improvisée face à une situation imprévue, pour ne pas dire impensable, mais en même temps, elle était parfaitement logique, car la collecte est une tradition organique du musée. Cela nous permet de montrer des aspects de nos sociétés, leurs mutations longues ou au contraire brutales, à partir du point de vue des acteurs qui font ces sociétés et qui vivent ces évolutions. Il s’agit d’aller sur le terrain, d’enquêter auprès des gens, de rapporter des objets significatifs et de les associer aux témoignages de ceux qui les fabriquent, les utilisent, leur donnent sens. Ce fonds documentaire est indispensable à la compréhension des objets qui rejoignent nos collections. Beaucoup de nos collections sont ainsi constituées sur le mode de l’« enquête-collecte », soit pour sauvegarder un passé qui va disparaître, soit comme ici pour dépeindre le contemporain immédiat. Généralement, ce sont des chercheurs qui enquêtent. Pendant le confinement, cela aurait été difficile. Nous avons donc inauguré une nouvelle forme, celle d’une collecte directe par le web et les réseaux sociaux, dans une démarche participative. Dans un deuxième temps, nous avons recruté avec l’Institut Sociétés en Mutation en Méditerranée (SOMuM) de l’université d’Aix-Marseille un postdoctorant, Simon Le Roulley, afin de travailler plus méthodiquement sur les objets collectés et d’explorer d’autres terrains. Nous sommes donc passés de l’« enquête-collecte » à la « collecte-enquête ».

M.

Comment s’est déroulé le travail de sélection ?

A.F.

La collecte « Vivre au temps du confinement » est, au départ, une collecte photographique. Nous avons invité le public à nous envoyer l’image d’un objet emblématique de son quotidien durant le confinement, accompagnée d’un témoignage écrit qui expliquait le sens que le donateur lui conférait. Nous avons reçu plus de 600 propositions que nous conservons dans leur intégralité, sans sélection. Parmi toute cette matière, nous avons invité environ 170 donateurs à nous envoyer en plus de la photographie l’objet que celle-ci représentait, et c’est finalement environ 120 objets qui ont été acheminés physiquement au musée pour suivre le processus d’entrée dans les collections. Ce n’est donc pas une sélection, c’est plutôt un échantillon en 3D de la collecte photographique. Les critères ont été pragmatiques : nous voulions pouvoir montrer les lignes de force thématiques qui se dégageaient de l’ensemble, à travers des objets qui puissent être raisonnablement conservés (ce qui nous a conduits par exemple à garder seulement en photo un paquet de biscottes ou un pot de farine), qui étaient vraiment destinés à être donnés (ce qui n’était pas le cas, par exemple, d’une marelle dessinée sur le plancher d’un salon, ou des clés de sa propre maison), et des objets dont la matérialité portait en elle-même un sens. Nous avons par exemple reçu beaucoup de témoignages de pratiques sportives à la maison, mais un tapis de yoga ne dit rien par lui-même. En revanche, un vélo traditionnel transformé en vélo d’appartement parle tout de suite, et pas seulement de manière illustrative : c’est un objet fabriqué par et pour le confinement. Dans l’exposition, nous souhaitons montrer, même de façon allusive étant donné la masse que cela représente, la majorité des propositions, et nous jouons sur le rapport entre matérialité et immatérialité, et sur les différences de densité entre ces supports : images photographiques, objets physiques, paroles ou témoignages.

Finalement, nous présentons des objets ordinaires, des objets du quotidien, des objets intimistes. Mais qui dans leur rencontre avec l’acuité d’expérience d’Antoine soulèvent des questions assez radicales, d’humanité très profonde, que la crise aura révélées ou exacerbées : sur le rapport à soi et aux autres, sur le rapport à l’ordre ou au désordre, sur le rapport au temps, à l’espace…M.

Justement, comment s’est opérée la rencontre entre le travail d’Antoine et la collecte menée par le Mucem pour cette exposition ?

A.F.

Nous souhaitions organiser une résidence de création et une exposition expérimentale dans le cadre du projet européen « Taking Care ». Ce programme réunit une dizaine de musées de société et de cultures du monde qui s’appuient sur la notion de care pour travailler à de nouvelles conceptions du rôle des musées : comment peut-on les envisager comme des espaces de soin, au sens figuré, face aux enjeux environnementaux et sociaux ? La collecte « Confinement » offrait l’occasion d’une mise en abyme de ces questions, parce que la pandémie révélait la fragilité humaine de chaque individu, mais aussi à l’échelle mondiale les vulnérabilités de nos sociétés. Nous avons proposé à Antoine d’Agata une lecture subjective de notre collecte. Le choix d’Antoine d’Agata s’est très vite imposé, en raison de l’expérience qu’il avait faite pendant le confinement. Ses images entraient en résonance, en tension, en contradiction avec les nôtres, elles montrent les deux faces d’une même période, celle dite du premier confinement : notre collecte se concentre sur la vie rétrécie, consignée aux dimensions de son intérieur domestique, alors que les images d’Antoine d’Agata charrient la rumeur extérieure des rues, des hôpitaux, de tout ce que les gens calfeutrés percevaient de loin, à travers les journaux et les statistiques quotidiennes.

Il faut dire aussi qu’au-delà de cette concomitance entre notre appel à don et l’action d’Antoine d’Agata, il y avait cette articulation sensible et critique de son œuvre avec la réflexion sur le care, parce qu’il n’a de cesse de montrer la précarité, la relégation des plus démunis et la violence des sociétés. Les séries photographiques d’Antoine touchent au caractère politique, philosophique du soin, tout en se méfiant d’un langage compassionnel. Certaines des photographies, comme celle des rangées de maisons ou de tentes, par la mécanique sérielle et la neutralité clinique des images, suggèrent l’ambivalence entre soin et contrôle, entre urgence médicale et état d’urgence. L’imagerie infrarouge va à l’inverse de cette déshumanisation pour montrer au contraire l’attention des gestes de soin et de réconfort à l’hôpital, c’était au fond les seuls espaces de contact possibles. Elle produit des formes fantomatiques, fictionnelles, qui sont d’un registre presque religieux, tragique et immémorial. Ces différentes formes d’anonymat créent un contraste fort avec le caractère très intime, très autobiographique des objets de la collecte « Confinement ». Notre collecte et celle de l’artiste montrent ainsi deux collages de réalités simultanées, très en tension, par la différence des registres, la différence de l’approche. C’était un défi de travailler sur cet écart. De voir comment tout ça pouvait se croiser, se répondre ou s’opposer. Nous jouons sur des effets de collage plastique entre les images d’Antoine et celles de nos donateurs, en tissant des liens implicites ou au contraire en accusant les écarts. Dans cette confrontation, certains aspects de la collecte elle-même, par exemple l’humour récurrent de beaucoup de nos donateurs, disparaissent. L’exposition ne cherche pas à restituer la collecte proprement dite, mais plutôt la vision subjective qu’Antoine porte sur elle.M.

Antoine, quel regard portez-vous sur la collecte menée par le Mucem ?

A.A.

Je crois que ce qui m’intéresse le plus dans cette collecte, c’est le degré d’aliénation dont elle est un symptôme criant ; nous n’avons pas fini de mesurer les conséquences politiques et économiques, les mutations systémiques engendrées par la détresse psychologique ou émotionnelle, les difficultés financières, l’état d’aliénation sociale dans lesquels ont été plongées les populations dans la plupart des sociétés contemporaines. Une certaine forme d’enfermement mental, de glissement psychique, qui redouble l’enfermement physique. La pathologie commune au plus grand nombre est certainement récurrente dans la collecte du musée. La nature du mal-être qui se propage, qui est due d’abord à une perte de privilèges et de libertés, la propagation des revendications économiques, l’ampleur des conséquences politiques de ces pathologies sociales m’interpellent et me fascinent. Mais je reste pessimiste quant à la capacité des individus à résister avec force aux conditions de vie qui leur sont faites. Les sentiments de confort égoïste et de renoncement à l’expérience semblent ancrés dans le caractère de l’homme contemporain. Alors même que l’élite financière qui régit nos vies sort renforcée d’une crise opportune, que son entreprise marchande, médiatique et politique a mis à profit l’événement pour intensifier, irrémédiablement peut-être, la virtualité des rapports humains. L’intensité de l’époque m’attire mais j’ai le sentiment que les êtres acceptent de façon toujours plus passive d’être consommateurs et spectateurs de leur propre existence. En tant que photographe, en tant qu’artiste, il n’était pas concevable d’accepter de me confiner. La réalité du monde m’interroge, me dérange, me fascine, me violente souvent. Mais je vis cette réalité sur le mode de l’absorption, de la contamination. Je m’intéresse à l’envers des choses, je fais usage du monde et cours les risques inhérents à mes convictions. L’exposition se construit autour de cette dichotomie entre le dedans et le dehors, le visible et l’invisible, l’immobilité et le mouvement, le rendement et la dépense, la loi et l’excès.

M.

Vous avez nommé cette exposition « Psychodémie ». Que signifie ce mot ?

A.A.

C’est un mot qui n’existe pas, ou pas encore. Et c’est tout son intérêt. J’ai fini par trouver une rare occurrence sur le Net, pour désigner les effets encore inconnus de la pandémie et du confinement : des effets qui sont sociaux, psychiques, politiques. Dans le contexte d’une crise de type inédit, je trouvais séduisante l’idée d’instaurer un mot nouveau, de lui inventer un sens. Ce mot, psychodémie, évoque, suggère, intrigue, semble dire une chose, alors que le sens reste à trouver. L’enjeu de l’exposition, et du livre qui devrait l’accompagner, est justement d’interpréter sans préjugés ni certitudes l’événement qui a pris place. Ce mot psychodémie, j’imagine que nous l’appréhendons tous de façon différente ; et pour ma part, j’y vois quelque chose de menaçant, qui déplace les enjeux. C’est excitant d’ouvrir un espace de doute, de remise en question, de contestation, de résistance. Dans le livre qui accompagnera l’exposition, j’ai confié à la philosophe Sandra Laugier le soin de le questionner, de le redéfinir, de se risquer à lui attribuer une définition ouverte, de porter le regard sur un horizon inconnu, toujours différé.

M.

Comment s’organise l’exposition ?

A.F.

Dans les expositions d’Antoine d’Agata, il y a toujours une attention extrême à la forme, il en va de même pour ses livres, qui sont des objets éditoriaux assez radicaux. La forme, ici, devait traduire la densité, la tension, le débordement, l’effet d’accumulation du travail de l’artiste. Nous avons voulu suggérer ce caractère invasif en faisant éclater les images sur les murs, au sol, sur les vitres. Par opposition, les vitrines enferment, resserrent précieusement les objets à l’intérieur de leur écrin : cela participe de ce jeu entre le dehors et le dedans. C’est aussi une manière d’évoquer le soin matériel apporté aux objets dans les musées, et de suivre le fil d’une métaphore qui nous a guidés pour comparer l’entrée des objets de la collecte dans nos collections à une sorte de confinement ; lorsqu’ils entreront dans nos réserves, ils seront sacralisés sur un plan symbolique, conservés et protégés sur le plan matériel, mais coupés pour cela du monde extérieur : ils ne seront plus accessibles, sinon en fonction de protocoles de protection qui rappellent ceux du monde médical, ou la fameuse distanciation sociale dans l’espace public.

Pour la construction du parcours, nous avons suivi deux mouvements narratifs. Le premier est celui du journal de bord, qui compile au jour le jour l’expérience d’Antoine et l’autobiographie à plusieurs voix des donateurs de la collecte. Le second est rythmé à la façon d’une tragédie, en cinq actes, avec un prologue qui annonce la mise en place du confinement et ses signes avant-coureurs, et un épilogue qui ne se confond pas avec un dénouement, mais s’ouvre, comme le titre « Psychodémie », vers une attente prolongée, un sens qui se dérobe.M.

Quels sont les cinq chapitres de l’exposition ?

A.F.

Pour chaque chapitre, nous avons choisi pour titre des mots qui activent une triple dimension médicale, politique et muséale. Les soignants et les personnels d’un musée qui prennent soin des œuvres utilisent les mêmes outils, le même vocabulaire : « veille sanitaire », « contamination »… Et tout cela résonne aussi très fortement avec l’approche critique d’Antoine d’Agata. Nous avons donc cherché des titres qui, par leur polysémie, entraient dans chacun de ces champs.

A.A.

Le premier chapitre s’intitule « Ordonnance », c’est à la fois un point de départ et l’état des choses dans un contexte que je vis comme une société de contrôle. La crise sanitaire a été le prétexte et le contexte d’une gestion des flux et des circulations. Les « ordonnances » sont le symptôme de la réalité telle que je l’ai vécue. Nous avons délégué nos libertés à la puissance publique qui a pris en charge la gestion sociale, économique, sécuritaire et sanitaire de nos vies.

Le deuxième chapitre, « Contagion », est celui de la contamination virale, sur le plan physiologique mais aussi sur le plan plus immatériel des hantises, des peurs et des rejets. C’est un mot auquel je me réfère souvent, depuis longtemps, parce que c’est comme ça que je vis la réalité physique du monde, et le mode possible de rapport de force qui nous est imposé et que nous devons assumer, en tant qu’êtres sociaux, en tant qu’êtres existentiels. C’est comme cela que je fonctionne, dans un rapport physiologique, amibien aux réalités politiques et économiques du monde.

Le chapitre « Traitement » renvoie aux stratégies vitales élaborées pour mener à bien une contamination du monde par les gestes insensés à l’encontre de la violence subie. La notion de care est à l’œuvre dans les contextes dédiés de l’hôpital et du musée, au-delà de toute raison, mais dans la rue, sur les territoires laissés pour compte de la survie, la peur soumet l’individu aux logiques brutales de rendement.

« Seuil » renvoie à la limite physique entre le dedans et le dehors, qui ont correspondu, le temps de la pandémie, à des territoires physiques distincts mais aussi à des positions politiques diverses. J’avais fait le choix de vivre ces trois mois à l’extérieur, de vivre la violence du temps présent à travers mon expérience propre. Ces journées ont été intenses mais la responsabilité et l’exigence, écrasantes.

« Procession », la dernière partie, est un retour à la case départ. J’ai photographié dans les centres de vaccination et dans les files qui se formaient au début de l’été 2021 à Madrid et Marseille. Ce que j’ai perçu, surtout, était une forme de libération, de conjuration de la peur, mais de soumission aussi, une sorte de renoncement et de dissolution au sein de la communauté. Un retour à la conformité, à l’ordre obligé des choses, à un ordonnancement du monde qui nous ramène aux prémices de la pandémie.M.

Pour la partie « Contagion », vous avez dit : « C’est comme ça que je vis la réalité physique du monde »…

A.A.

Je vis le monde en termes de rapport de force permanent ; je suis en position de faiblesse, économiquement, politiquement, artistiquement, à cause des choix de vie qui ont été les miens toujours. Le principe de « contagion » a été déterminant, fondamental, s’est transformé en principe de vie, depuis les stratégies minuscules de lutte politique jusqu’à un rapport intime à la maladie, et au sida en particulier. Je ne peux que m’exprimer ou agir sur un mode infime, clandestin. Je publiais il y a dix ans un ouvrage dont le titre est Anticorps, et affirmais alors que seul est valide un art nocif, subversif, asocial, athée et immoral, antidote contre l’infection spectaculaire qui neutralise les esprits et distille la mort. Je tente d’assumer cette fonction d’anticorps, et me nourris de cette capacité de résistance qu’ont ceux que je photographie. Dans l’exposition « Contamination », à Hong Kong, il y a trois ans, je tentais d’infléchir le sens, les partis pris, les consensus esthétiques et moraux à la manière d’un agent contaminant. Le titre Virus, qui a été en 2020 la première étape de restitution sous forme de livre et d’exposition réalisés au cœur de la pandémie, était aussi une façon de traduire cette nécessité de positionnement radical.

M.

On en revient à l’urgence. Cette immédiateté est pourtant d’ordinaire associée au travail du journaliste, un peu moins à l’artiste…

A.A.

Alors que le confinement était à l’ordre du jour, j’avais le sentiment qu’en dehors des reportages formatés des grands médias qui saturaient l’espace de la communication, les champs artistiques ou documentaires étaient abandonnés au profit d’une inflation de discours intimistes. J’ai eu très vite conscience de la nécessité d’instaurer un regard, une perspective, une expérience alternative aux pratiques artistiques dominantes. Ma position a toujours été, et désespérément, de comprendre et dépasser, par mes actions, la circonstance, l’événement. Je pense en termes d’intensité et d’urgence. Il n’est pas ici question de profession ; mais de vivre le monde, de vivre la violence, au jour le jour, chaque jour. Je ne me pose pas les questions du recul, de l’intelligence, de l’excellence ou de la démonstration… C’est dans l’expérience même que se forme le langage, et à travers le langage que naît l’expérience.

Propos recueillis par Sandro Piscopo-Reguieg (juillet 2021)

L’exposition « Psychodémie » est une réflexion sur les effets de la pandémie de Covid-19 et du « premier confinement » sur nos corps, nos imaginaires et nos sociétés. Au-delà de la dimension inédite de cette crise sanitaire et sociale, l’exposition cherche à comprendre et à définir ce que cet isolement forcé a déclenché en nous, posant le terme, ouvert, de psychodémie.

Pour ce projet, le Mucem a invité l’artiste Antoine d’Agata à proposer une lecture personnelle de la collecte « Vivre au temps du confinement » lancée par le Mucem au printemps 2020, et qui a réuni plus de 600 témoignages autour de cette expérience à la fois intime et collective : un récit polyphonique de l’ordinaire dans l’extraordinaire, et des adaptations quotidiennes, parfois souriantes, parfois désespérées, à cette situation.

L’exposition confronte cette collecte aux 13 000 photographies qu’Antoine d’Agata a réalisées pendant cette même période, opposant au confinement une errance obstinée ; recherchant sans relâche, dès les prémices de la pandémie, les signes visibles et invisibles de cette crise, dans les rues désertées et contrôlées, dans les centres hospitaliers où on cherchait à comprendre le virus, dans les centres d’urgence où on dépistait et soignait les malades, dans les centres d’hébergement où on prenait en charge les plus démunis.

En confrontant ces deux journaux, l’exposition propose une chronique dédoublée des 55 jours du « premier confinement » en France. Elle met en tension deux réalités parallèles qui ont coexisté durant cette période : la vie du dedans et celle du dehors ; l’immobilité des personnes et la circulation du virus ; l’intimité des témoignages des donateurs et l’anonymat des vies réduites à leur plus simple expression physiologique et politique ; le rétrécissement des vies confinées et la démesure d’un monde débordé de toutes parts.

Cette exposition est aussi une trace de l’entrée des objets de la collecte « Vivre au temps du confinement » dans les collections du Mucem, où ils seront protégés contre toute détérioration au prix de ce qui peut se comparer à une forme de « confinement » dans les réserves. Leur contact avec l’extérieur, leur manipulation, leurs sorties seront contrôlées. L’exposition suggère ainsi les échos symboliques que l’on peut trouver entre protection sanitaire, protection sociale et conservation préventive dans le monde muséal : ce sont les mêmes gestes de soin et d’attention, les mêmes outils, les mêmes méthodes. Mais ce parallèle invite à une vision complexe et critique : la protection peut passer par des formes de mise à distance, de surveillance, de méfiance, de normalisation. Et elle reste dérisoire face à ce qui ne peut être guéri, ni sur le plan physique ni sur le plan éthique : ce qui ne peut être réparé, ce qui résiste et qu’Antoine d’Agata appelle la « Vie nue » en référence au philosophe Giorgio Agamben : la fragilité banale et terrible de chacun face à la mort, et l’invisibilité des plus précaires face à la relégation sociale.

Le parcours de l’exposition se construit comme une tragédie en cinq actes, qui rappelle le caractère immémorial et total des crises épidémiques. Chaque étape du parcours construit un dialogue entre images photographiques, objets issus de la collecte et paroles, en alternant leurs rôles respectifs.

—Commissariat : Aude Fanlo, Responsable du département recherche et enseignement, Mucem

—Antoine d’Agata, photographe et cinéaste français, lauréat du prix Nièpce en 2001 est membre de l’agence Magnum Photos depuis 2004. Il explore les formes de violence sociale comme des formes extrêmes de la vie même – la marginalité, la « rue », les populations fragilisées ou stigmatisées – non comme des sujets à traiter mais comme une expérience intérieure personnelle à traverser, à partir de laquelle s’invente le langage artistique qui permettra de les capter dans leur dimension humaine et universelle.

Cette exposition s’inscrit dans le cadre du projet européen « Taking Care », destiné à travailler sur le rôle et les formes d’engagement des musées face aux crises sociales et environnementales en envisageant ces institutions comme des « espaces de soin » . Le projet Taking Care est cofinancé par le programme Europe créative de l’Union européenne.

Le Mucem à l’international

Découvrir

Entretien avec Antoine d’Agata et Aude Fanlo

Mucem (M.)

Antoine d’Agata, vous avez commencé à travailler sur la crise sanitaire dès ses prémices, avant même le premier confinement…

Antoine d’Agata (A.A.)

Dès le début de la pandémie, je me suis intéressé aux événements en Chine, et j’ai commencé à recueillir des images sur Internet et les réseaux sociaux. J’étais au Mexique à ce moment-là, et dès mon retour en France, on m’a parlé du premier Centre d’urgence de détection du virus, dans le Val-d’Oise, à Taverny. Je m’y suis rendu tous les jours. Là-bas, le virus devenait « visible », les habitants venaient se faire tester, et j’ai photographié les soignants, les infirmiers, la police municipale, les journalistes, les politiques… J’ai travaillé tous les jours à Taverny pendant huit jours, jusqu’à la veille du confinement en France. Le soir du 16 mars, lorsque le confinement a été officiellement déclaré, j’ai marché toute la nuit dans les rues de Paris et j’ai photographié les rues vides. J’avançais à l’aveugle, sans savoir ce qui allait advenir de cette situation que j’ai vécue comme un état d’urgence… Et j’ai continué, pendant les 55 jours de confinement qui ont suivi, cette dérive frénétique et compulsive, de jour comme de nuit, tentant de capter et de rendre compte du cours des événements.

M.

Vous aviez un sentiment d’urgence ?

A.A.

La situation était exceptionnelle, historique, surréelle. J’ai repoussé la tentation de m’enfermer, opposant à l’immobilisation forcée du confinement ma propre errance, qui était une manière de prendre position, de résister à la peur, de me mettre en action. Comme toujours dans un processus de création, il fallait définir un territoire, un protocole, et malgré les nombreux contrôles de police, la ville entière s’offrait comme le contexte forcé d’un geste de résistance artistique. Et il fallait le faire dès le premier jour, et poursuivre l’effort chaque jour, pour ne pas entrer dans un cycle de doute et de renoncement.

M.

Pourquoi l’appareil thermique ?

A.A.

Parce qu’il n’y avait rien de tangible à photographier, parce que je voulais rendre compte de la peur collective, j’ai fait le choix de cet outil spécifique, l’appareil thermique, qui appréhende un autre niveau de réalité. Parce qu’il mesure la chaleur et pas la lumière, il amène le regard jusqu’à l’intérieur des êtres et des objets. Le type d’appareil que j’ai utilisé est très rudimentaire, ne montre pas grand-chose. Il montre ce qu’on ne voit pas et ne montre pas ce qu’on voit. Il me permet de regarder au-delà de la surface des choses, au-delà du visible et du perceptible. Parce qu’il ouvre un champ inédit à notre regard et donc à notre conscience, il saisit les possibles états émotionnels ou physiologiques de corps étrangers, les flux de chaleur des masses minérales ou végétales qui, d’habitude, se refusent au regard et le condamnent à se satisfaire d’une mince couche de réalité. La thermographie m‘a permis aussi d’éviter une approche documentaire trop littérale. Elle capte la chaleur et le mouvement des corps, mais aussi leur isolement dans la froide masse de béton, leur dénuement dans les rues devenues inhospitalières ou menaçantes. Les rares passants que je croisais évitaient même d’échanger des regards. Les plus précaires, plus exposés encore, semblaient avoir été bannis de l’espèce humaine, et l’appareil semblait les enfermer plus encore dans leur déchéance héroïque. Mais cette dimension technique de la prise de vue thermique a révélé tout son potentiel poétique et esthétique quand j’ai pu pénétrer les services de Covid-19 au sein des hôpitaux. Là, les chambres et les couloirs grouillaient d’humanité. Dans les chambres, les patients immobiles et silencieux, et le son insidieux des respirateurs. À leur chevet, ou dans les couloirs, les soignants se débattaient dans un mouvement incessant de gestes accélérés et répétitifs, mais c’est la force de vie, la vulnérabilité que captait l’appareil. Les gestes de soin face à la maladie dans les services de réanimation sont transfigurés par la mesure thermique. Des actes les plus prosaïques comme la toilette des corps, il ne reste que la douceur ou l’empathie des infirmiers, des aides-soignants, des docteurs, et aussi le sentiment d’impuissance qui semble parfois les habiter. Cette proximité existentielle, organique, sans filtre ni précaution superflue, projette la banalité de la maladie et de la mort dans une abstraction universelle, profondément humaine, plus proche de la magie noire que de la spiritualité. Mon expérience de l’hôpital, vécue à travers le filtre de l’appareil thermique, a été de l’ordre du voyage hallucinatoire. Les images donnent à voir des figures, des formes et des intensités plutôt que des situations que l’on qualifierait de réelles. Je me devais de montrer l’intensité qui a submergé le monde du dehors, le monde de ceux qui, pour des raisons qui leur étaient imposées, n’avaient pas l’opportunité de se retirer provisoirement du monde réel pour se réfugier dans un rapport virtuel au dehors. J’ai eu, quelques semaines durant, le privilège et la responsabilité de partager cette sensation d’isolement et de force, de vivre dans la proximité d’êtres réduits à leur plus simple expression politique et physiologique. À ce que Giorgio Agamben appelle la « vie nue ». Tout cela m’a été dévoilé de façon extrême et brutale mais relève d’une intensité, aussi traumatique soit-elle, que je peux qualifier de révélation.

M.

Toutes les photographies présentées dans l’exposition ont été réalisées à l’appareil thermique ?

A.A.

Au printemps 2020, j’ai produit 6 500 images dans les rues de Paris et 6 500 images dans neuf hôpitaux, EHPAD et centres d’urgence de cinq villes de France. Parmi elles, quelques centaines seulement ont été prises juste avant le confinement avec un appareil traditionnel. Il en va de même pour les images que j’ai réalisées durant le confinement dans trois centres d’hébergement de l’Essonne, où j’ai photographié, de manière anonyme, des réfugiés qui vivaient dans des conditions particulièrement difficiles d’isolement et de survie. Quelques rares images ont été faites dans la rue et les hôpitaux avec un téléphone, parce que j’avais le besoin de revenir parfois à une description plus tangible de quelque chose qui relève de l’horreur, aussi banale soit-elle. J’éprouvais parfois la nécessité de revenir vers le réel, comme écrasé par cette accumulation d’images presque abstraites, très picturales. J’utilise aussi d’autres types d’images : des radiographies de poumons infectés par la Covid, récupérées auprès du CHU de Nancy, et des images du virus réalisées au microscope par l’IHU de Marseille. Par la suite, j’ai collaboré, dans le cadre de la résidence de création au Mucem, avec les équipes des vaccinodromes à Madrid et à Marseille. La résidence a aussi initié une réflexion sur les pratiques professionnelles du musée, de la conservation et de la restauration d’objets du confinement collectés par le Mucem. Avec le concours du CICRP (Centre Interdisciplinaire de Conservation et de Restauration du Patrimoine) et du CERIMED (Centre Européen de Recherche en Imagerie Médicale), j’ai recouru à des techniques d’imagerie variées, pour rendre compte de la nature symbolique et de l’importance de ces objets dans notre imaginaire commun. Explorant, de façon paradoxale, l’interaction entre les objets inanimés et des corps vivants, le processus de contamination, l’idée de fragilité et celle qui en découle, essentielle, impérative mais souvent ignorée selon qu’on mène cette recherche dans l’espace de l’hôpital, du musée ou de la rue.

M.

Pendant qu’Antoine d’Agata photographiait le monde en pandémie, le Mucem, de son côté, lançait la collecte « Vivre au temps du confinement » afin de documenter le quotidien des Français durant cette période inédite. En quoi cette initiative est-elle pertinente pour un musée de civilisations ?

Aude Fanlo (A.F.)

La collecte, lancée à l’initiative de la Direction du musée, est elle aussi née de ce sentiment d’urgence : il s’agissait de réagir à la sidération, de rétablir un lien avec nos publics qui ne pouvaient plus venir au musée et, en même temps, de construire un petit pan de mémoire de cette situation mondiale pour en faire un patrimoine collectif. La collecte s’est donc improvisée face à une situation imprévue, pour ne pas dire impensable, mais en même temps, elle était parfaitement logique, car la collecte est une tradition organique du musée. Cela nous permet de montrer des aspects de nos sociétés, leurs mutations longues ou au contraire brutales, à partir du point de vue des acteurs qui font ces sociétés et qui vivent ces évolutions. Il s’agit d’aller sur le terrain, d’enquêter auprès des gens, de rapporter des objets significatifs et de les associer aux témoignages de ceux qui les fabriquent, les utilisent, leur donnent sens. Ce fonds documentaire est indispensable à la compréhension des objets qui rejoignent nos collections. Beaucoup de nos collections sont ainsi constituées sur le mode de l’« enquête-collecte », soit pour sauvegarder un passé qui va disparaître, soit comme ici pour dépeindre le contemporain immédiat. Généralement, ce sont des chercheurs qui enquêtent. Pendant le confinement, cela aurait été difficile. Nous avons donc inauguré une nouvelle forme, celle d’une collecte directe par le web et les réseaux sociaux, dans une démarche participative. Dans un deuxième temps, nous avons recruté avec l’Institut Sociétés en Mutation en Méditerranée (SOMuM) de l’université d’Aix-Marseille un postdoctorant, Simon Le Roulley, afin de travailler plus méthodiquement sur les objets collectés et d’explorer d’autres terrains. Nous sommes donc passés de l’« enquête-collecte » à la « collecte-enquête ».

M.

Comment s’est déroulé le travail de sélection ?

A.F.

La collecte « Vivre au temps du confinement » est, au départ, une collecte photographique. Nous avons invité le public à nous envoyer l’image d’un objet emblématique de son quotidien durant le confinement, accompagnée d’un témoignage écrit qui expliquait le sens que le donateur lui conférait. Nous avons reçu plus de 600 propositions que nous conservons dans leur intégralité, sans sélection. Parmi toute cette matière, nous avons invité environ 170 donateurs à nous envoyer en plus de la photographie l’objet que celle-ci représentait, et c’est finalement environ 120 objets qui ont été acheminés physiquement au musée pour suivre le processus d’entrée dans les collections. Ce n’est donc pas une sélection, c’est plutôt un échantillon en 3D de la collecte photographique. Les critères ont été pragmatiques : nous voulions pouvoir montrer les lignes de force thématiques qui se dégageaient de l’ensemble, à travers des objets qui puissent être raisonnablement conservés (ce qui nous a conduits par exemple à garder seulement en photo un paquet de biscottes ou un pot de farine), qui étaient vraiment destinés à être donnés (ce qui n’était pas le cas, par exemple, d’une marelle dessinée sur le plancher d’un salon, ou des clés de sa propre maison), et des objets dont la matérialité portait en elle-même un sens. Nous avons par exemple reçu beaucoup de témoignages de pratiques sportives à la maison, mais un tapis de yoga ne dit rien par lui-même. En revanche, un vélo traditionnel transformé en vélo d’appartement parle tout de suite, et pas seulement de manière illustrative : c’est un objet fabriqué par et pour le confinement. Dans l’exposition, nous souhaitons montrer, même de façon allusive étant donné la masse que cela représente, la majorité des propositions, et nous jouons sur le rapport entre matérialité et immatérialité, et sur les différences de densité entre ces supports : images photographiques, objets physiques, paroles ou témoignages.

Finalement, nous présentons des objets ordinaires, des objets du quotidien, des objets intimistes. Mais qui dans leur rencontre avec l’acuité d’expérience d’Antoine soulèvent des questions assez radicales, d’humanité très profonde, que la crise aura révélées ou exacerbées : sur le rapport à soi et aux autres, sur le rapport à l’ordre ou au désordre, sur le rapport au temps, à l’espace…M.

Justement, comment s’est opérée la rencontre entre le travail d’Antoine et la collecte menée par le Mucem pour cette exposition ?

A.F.

Nous souhaitions organiser une résidence de création et une exposition expérimentale dans le cadre du projet européen « Taking Care ». Ce programme réunit une dizaine de musées de société et de cultures du monde qui s’appuient sur la notion de care pour travailler à de nouvelles conceptions du rôle des musées : comment peut-on les envisager comme des espaces de soin, au sens figuré, face aux enjeux environnementaux et sociaux ? La collecte « Confinement » offrait l’occasion d’une mise en abyme de ces questions, parce que la pandémie révélait la fragilité humaine de chaque individu, mais aussi à l’échelle mondiale les vulnérabilités de nos sociétés. Nous avons proposé à Antoine d’Agata une lecture subjective de notre collecte. Le choix d’Antoine d’Agata s’est très vite imposé, en raison de l’expérience qu’il avait faite pendant le confinement. Ses images entraient en résonance, en tension, en contradiction avec les nôtres, elles montrent les deux faces d’une même période, celle dite du premier confinement : notre collecte se concentre sur la vie rétrécie, consignée aux dimensions de son intérieur domestique, alors que les images d’Antoine d’Agata charrient la rumeur extérieure des rues, des hôpitaux, de tout ce que les gens calfeutrés percevaient de loin, à travers les journaux et les statistiques quotidiennes.

Il faut dire aussi qu’au-delà de cette concomitance entre notre appel à don et l’action d’Antoine d’Agata, il y avait cette articulation sensible et critique de son œuvre avec la réflexion sur le care, parce qu’il n’a de cesse de montrer la précarité, la relégation des plus démunis et la violence des sociétés. Les séries photographiques d’Antoine touchent au caractère politique, philosophique du soin, tout en se méfiant d’un langage compassionnel. Certaines des photographies, comme celle des rangées de maisons ou de tentes, par la mécanique sérielle et la neutralité clinique des images, suggèrent l’ambivalence entre soin et contrôle, entre urgence médicale et état d’urgence. L’imagerie infrarouge va à l’inverse de cette déshumanisation pour montrer au contraire l’attention des gestes de soin et de réconfort à l’hôpital, c’était au fond les seuls espaces de contact possibles. Elle produit des formes fantomatiques, fictionnelles, qui sont d’un registre presque religieux, tragique et immémorial. Ces différentes formes d’anonymat créent un contraste fort avec le caractère très intime, très autobiographique des objets de la collecte « Confinement ». Notre collecte et celle de l’artiste montrent ainsi deux collages de réalités simultanées, très en tension, par la différence des registres, la différence de l’approche. C’était un défi de travailler sur cet écart. De voir comment tout ça pouvait se croiser, se répondre ou s’opposer. Nous jouons sur des effets de collage plastique entre les images d’Antoine et celles de nos donateurs, en tissant des liens implicites ou au contraire en accusant les écarts. Dans cette confrontation, certains aspects de la collecte elle-même, par exemple l’humour récurrent de beaucoup de nos donateurs, disparaissent. L’exposition ne cherche pas à restituer la collecte proprement dite, mais plutôt la vision subjective qu’Antoine porte sur elle.M.

Antoine, quel regard portez-vous sur la collecte menée par le Mucem ?

A.A.

Je crois que ce qui m’intéresse le plus dans cette collecte, c’est le degré d’aliénation dont elle est un symptôme criant ; nous n’avons pas fini de mesurer les conséquences politiques et économiques, les mutations systémiques engendrées par la détresse psychologique ou émotionnelle, les difficultés financières, l’état d’aliénation sociale dans lesquels ont été plongées les populations dans la plupart des sociétés contemporaines. Une certaine forme d’enfermement mental, de glissement psychique, qui redouble l’enfermement physique. La pathologie commune au plus grand nombre est certainement récurrente dans la collecte du musée. La nature du mal-être qui se propage, qui est due d’abord à une perte de privilèges et de libertés, la propagation des revendications économiques, l’ampleur des conséquences politiques de ces pathologies sociales m’interpellent et me fascinent. Mais je reste pessimiste quant à la capacité des individus à résister avec force aux conditions de vie qui leur sont faites. Les sentiments de confort égoïste et de renoncement à l’expérience semblent ancrés dans le caractère de l’homme contemporain. Alors même que l’élite financière qui régit nos vies sort renforcée d’une crise opportune, que son entreprise marchande, médiatique et politique a mis à profit l’événement pour intensifier, irrémédiablement peut-être, la virtualité des rapports humains. L’intensité de l’époque m’attire mais j’ai le sentiment que les êtres acceptent de façon toujours plus passive d’être consommateurs et spectateurs de leur propre existence. En tant que photographe, en tant qu’artiste, il n’était pas concevable d’accepter de me confiner. La réalité du monde m’interroge, me dérange, me fascine, me violente souvent. Mais je vis cette réalité sur le mode de l’absorption, de la contamination. Je m’intéresse à l’envers des choses, je fais usage du monde et cours les risques inhérents à mes convictions. L’exposition se construit autour de cette dichotomie entre le dedans et le dehors, le visible et l’invisible, l’immobilité et le mouvement, le rendement et la dépense, la loi et l’excès.

M.

Vous avez nommé cette exposition « Psychodémie ». Que signifie ce mot ?

A.A.

C’est un mot qui n’existe pas, ou pas encore. Et c’est tout son intérêt. J’ai fini par trouver une rare occurrence sur le Net, pour désigner les effets encore inconnus de la pandémie et du confinement : des effets qui sont sociaux, psychiques, politiques. Dans le contexte d’une crise de type inédit, je trouvais séduisante l’idée d’instaurer un mot nouveau, de lui inventer un sens. Ce mot, psychodémie, évoque, suggère, intrigue, semble dire une chose, alors que le sens reste à trouver. L’enjeu de l’exposition, et du livre qui devrait l’accompagner, est justement d’interpréter sans préjugés ni certitudes l’événement qui a pris place. Ce mot psychodémie, j’imagine que nous l’appréhendons tous de façon différente ; et pour ma part, j’y vois quelque chose de menaçant, qui déplace les enjeux. C’est excitant d’ouvrir un espace de doute, de remise en question, de contestation, de résistance. Dans le livre qui accompagnera l’exposition, j’ai confié à la philosophe Sandra Laugier le soin de le questionner, de le redéfinir, de se risquer à lui attribuer une définition ouverte, de porter le regard sur un horizon inconnu, toujours différé.

M.

Comment s’organise l’exposition ?

A.F.

Dans les expositions d’Antoine d’Agata, il y a toujours une attention extrême à la forme, il en va de même pour ses livres, qui sont des objets éditoriaux assez radicaux. La forme, ici, devait traduire la densité, la tension, le débordement, l’effet d’accumulation du travail de l’artiste. Nous avons voulu suggérer ce caractère invasif en faisant éclater les images sur les murs, au sol, sur les vitres. Par opposition, les vitrines enferment, resserrent précieusement les objets à l’intérieur de leur écrin : cela participe de ce jeu entre le dehors et le dedans. C’est aussi une manière d’évoquer le soin matériel apporté aux objets dans les musées, et de suivre le fil d’une métaphore qui nous a guidés pour comparer l’entrée des objets de la collecte dans nos collections à une sorte de confinement ; lorsqu’ils entreront dans nos réserves, ils seront sacralisés sur un plan symbolique, conservés et protégés sur le plan matériel, mais coupés pour cela du monde extérieur : ils ne seront plus accessibles, sinon en fonction de protocoles de protection qui rappellent ceux du monde médical, ou la fameuse distanciation sociale dans l’espace public.

Pour la construction du parcours, nous avons suivi deux mouvements narratifs. Le premier est celui du journal de bord, qui compile au jour le jour l’expérience d’Antoine et l’autobiographie à plusieurs voix des donateurs de la collecte. Le second est rythmé à la façon d’une tragédie, en cinq actes, avec un prologue qui annonce la mise en place du confinement et ses signes avant-coureurs, et un épilogue qui ne se confond pas avec un dénouement, mais s’ouvre, comme le titre « Psychodémie », vers une attente prolongée, un sens qui se dérobe.M.

Quels sont les cinq chapitres de l’exposition ?

A.F.

Pour chaque chapitre, nous avons choisi pour titre des mots qui activent une triple dimension médicale, politique et muséale. Les soignants et les personnels d’un musée qui prennent soin des œuvres utilisent les mêmes outils, le même vocabulaire : « veille sanitaire », « contamination »… Et tout cela résonne aussi très fortement avec l’approche critique d’Antoine d’Agata. Nous avons donc cherché des titres qui, par leur polysémie, entraient dans chacun de ces champs.

A.A.

Le premier chapitre s’intitule « Ordonnance », c’est à la fois un point de départ et l’état des choses dans un contexte que je vis comme une société de contrôle. La crise sanitaire a été le prétexte et le contexte d’une gestion des flux et des circulations. Les « ordonnances » sont le symptôme de la réalité telle que je l’ai vécue. Nous avons délégué nos libertés à la puissance publique qui a pris en charge la gestion sociale, économique, sécuritaire et sanitaire de nos vies.

Le deuxième chapitre, « Contagion », est celui de la contamination virale, sur le plan physiologique mais aussi sur le plan plus immatériel des hantises, des peurs et des rejets. C’est un mot auquel je me réfère souvent, depuis longtemps, parce que c’est comme ça que je vis la réalité physique du monde, et le mode possible de rapport de force qui nous est imposé et que nous devons assumer, en tant qu’êtres sociaux, en tant qu’êtres existentiels. C’est comme cela que je fonctionne, dans un rapport physiologique, amibien aux réalités politiques et économiques du monde.

Le chapitre « Traitement » renvoie aux stratégies vitales élaborées pour mener à bien une contamination du monde par les gestes insensés à l’encontre de la violence subie. La notion de care est à l’œuvre dans les contextes dédiés de l’hôpital et du musée, au-delà de toute raison, mais dans la rue, sur les territoires laissés pour compte de la survie, la peur soumet l’individu aux logiques brutales de rendement.

« Seuil » renvoie à la limite physique entre le dedans et le dehors, qui ont correspondu, le temps de la pandémie, à des territoires physiques distincts mais aussi à des positions politiques diverses. J’avais fait le choix de vivre ces trois mois à l’extérieur, de vivre la violence du temps présent à travers mon expérience propre. Ces journées ont été intenses mais la responsabilité et l’exigence, écrasantes.

« Procession », la dernière partie, est un retour à la case départ. J’ai photographié dans les centres de vaccination et dans les files qui se formaient au début de l’été 2021 à Madrid et Marseille. Ce que j’ai perçu, surtout, était une forme de libération, de conjuration de la peur, mais de soumission aussi, une sorte de renoncement et de dissolution au sein de la communauté. Un retour à la conformité, à l’ordre obligé des choses, à un ordonnancement du monde qui nous ramène aux prémices de la pandémie.M.

Pour la partie « Contagion », vous avez dit : « C’est comme ça que je vis la réalité physique du monde »…

A.A.

Je vis le monde en termes de rapport de force permanent ; je suis en position de faiblesse, économiquement, politiquement, artistiquement, à cause des choix de vie qui ont été les miens toujours. Le principe de « contagion » a été déterminant, fondamental, s’est transformé en principe de vie, depuis les stratégies minuscules de lutte politique jusqu’à un rapport intime à la maladie, et au sida en particulier. Je ne peux que m’exprimer ou agir sur un mode infime, clandestin. Je publiais il y a dix ans un ouvrage dont le titre est Anticorps, et affirmais alors que seul est valide un art nocif, subversif, asocial, athée et immoral, antidote contre l’infection spectaculaire qui neutralise les esprits et distille la mort. Je tente d’assumer cette fonction d’anticorps, et me nourris de cette capacité de résistance qu’ont ceux que je photographie. Dans l’exposition « Contamination », à Hong Kong, il y a trois ans, je tentais d’infléchir le sens, les partis pris, les consensus esthétiques et moraux à la manière d’un agent contaminant. Le titre Virus, qui a été en 2020 la première étape de restitution sous forme de livre et d’exposition réalisés au cœur de la pandémie, était aussi une façon de traduire cette nécessité de positionnement radical.

M.

On en revient à l’urgence. Cette immédiateté est pourtant d’ordinaire associée au travail du journaliste, un peu moins à l’artiste…

A.A.

Alors que le confinement était à l’ordre du jour, j’avais le sentiment qu’en dehors des reportages formatés des grands médias qui saturaient l’espace de la communication, les champs artistiques ou documentaires étaient abandonnés au profit d’une inflation de discours intimistes. J’ai eu très vite conscience de la nécessité d’instaurer un regard, une perspective, une expérience alternative aux pratiques artistiques dominantes. Ma position a toujours été, et désespérément, de comprendre et dépasser, par mes actions, la circonstance, l’événement. Je pense en termes d’intensité et d’urgence. Il n’est pas ici question de profession ; mais de vivre le monde, de vivre la violence, au jour le jour, chaque jour. Je ne me pose pas les questions du recul, de l’intelligence, de l’excellence ou de la démonstration… C’est dans l’expérience même que se forme le langage, et à travers le langage que naît l’expérience.

Propos recueillis par Sandro Piscopo-Reguieg (juillet 2021)