Artisanat, commerce, industrie

Les collections du Mucem sont riches d’objets manufacturés. Les savoir-faire dits traditionnels y côtoient les procédés de sériation et de standardisation industrielle; des ateliers et boutiques complets rendent compte de l’univers de fabrication et de commercialisation d’objets aussi divers que les fleurs artificielles, les cartes à jouer ou les clous. Affiches et supports publicitaires vantent leurs qualités.

- Enseigne de chapelier

-

Au début du Moyen Âge, l’artisan qui voulait vendre sa marchandise devait exposer devant la porte de sa boutique quelques échantillons pour expliquer son métier et montrer la qualité de son exécution. Puis on en vint à n’exposer qu’une représentation de l’objet à vendre, accrochée en hauteur, dispensant le marchand de sortir ses produits chaque jour. L’enseigne était née. Très vite, le fer forgé, garantie contre les rigueurs du temps fut adopté pour sa confection.

Pour indiquer le métier qu’elle évoque, une enseigne doit représenter un symbole clair : clef pour le serrurier, paire de lunette pour le lunetier, sabot pour le sabotier, chapeau pour le chapelier… à l’instar de cette enseigne de chapelier. Elle est constituée de deux chapeaux haut de forme en tôle peinte en rouge ornés d’une bande dorée et une boucle à l’avant. Chaque chapeau est pourvu d’une cocarde et doté d’une barre de fer permettant de le fixer au mur.

Les collections du Mucem renferment près de 130 enseignes, principalement issues de commerces français, du XVIIIe siècle à aujourd’hui.

- Séquence de fabrication d’une boule de pétanque

-

Le musée, depuis sa création, conserve diverses séquences de fabrication d’objets (perles de verre de Murano en Italie, narguilé de République Tchèque, flûte de pan des Pyrénées, figurine en ivoire de Dieppe…) afin de garder le témoignage de modes de confection parfois disparus. Parmi ces séquences, une de dix-sept boules de pétanques à différents stade de façonnage, du morceau de buis non tourné à la sphère entièrement cloutée, illustrant les différentes techniques de réalisation (cloutage en écaille, cloutage juxtaposé, par exemple).

C’est au XVIIIe siècle qu’apparait, dans la région de Lyon, le jeu de « boule lyonnaise », qui consiste à placer le maximum de boules le plus près possible d'une petite sphère de bois servant de but. Mais l’origine du jeu remonterait aux Gaulois, avant de connaître un apogée à la Renaissance pendant laquelle il était pratiqué par la noblesse. Sa variante provençale est célèbre sous le nom de pétanque, du provençal pèd (pieds), et tanca (planté).

Pendant des siècles, on joua avec des boules en bois. Puis, à la fin du XIXe, on se rendit compte qu’on pouvait améliorer leurs performances et surtout leur durabilité en les parant de clous. La ville d’Aiguines dans le Var se spécialisa dans la confection des boules cloutées, sur âme de buis, la région regorgeant de ces arbustes. C’est d’ailleurs un artisan d’Aiguines, Marcel Carbonel, qui offrit au musée plusieurs séquences de fabrication de boules. En 1923, Vincent Mille et Paul Courtieu inventèrent la boule métallique, en alliage de bronze d’aluminium, sonnant le glas des boules cloutées.

- Banc de tour de tourneur sur bois

-

Le tourneur est un spécialiste qui travaille à la main des pièces de bois fixées sur un tour, afin de leur donner leur forme définitive. Il crée ou reproduit des éléments de balustrade ou de rampe d'escalier, des pieds de meuble, des objets tels que des cannes de billard ou des pions de jeu de dames… Il peut également restaurer des pièces anciennes. Outre le tour à bois permettant de sculpter un objet en rotation, il utilise des outils spécifiques pour tailler la matière, tels que la gouge ou le bédane.

Si le métier existe depuis la plus haute Antiquité, la Révolution industrielle, en inventant le tour motorisé, a permis aux objets d'être réalisés plus rapidement tout en améliorant notablement leur qualité. Aujourd'hui le tournage sur bois industriel est réalisé par des machines à commandes numériques. Cependant, depuis les années 1990, l’activité artisanale a connu un renouveau, notamment avec les tourneurs d’art, dont les créations sont vendues dans des galeries d’art contemporain.

Le Mucem possède de nombreux outils de tourneur sur bois et conserve même un atelier complet, entré dans les collections en 1965.

- Bouquet de saint Eloi

-

La dissolution des corporations à la Révolution provoque l’essor du compagnonnage au XIXe siècle. Ces sociétés d’artisans, réparties en différents « devoirs » sont des écoles pour différents corps de métiers. Les apprentis compagnons doivent notamment effectuer un Tour de France dans des villes du devoir comme Tours, Bordeaux, Nantes ou Avignon pour parfaire leur formation. Au terme de celle-ci ils réalisent un chef-d’œuvre. Son évaluation et son approbation par un jury marque définitivement l’entrée de l’impétrant dans un « devoir » avec le titre de compagnon.

Pour chaque métier, il existe des types de chefs-d’œuvre différents comme les escaliers à vis pour les charpentiers ou des maquettes de maison aux multiples couvertes des ardoisiers. Les forgerons, pour leur part composent des bouquets de plusieurs types de fer pour les chevaux, les ânes ou les mulets, le tout sous la protection de leur patron, saint Eloi. Le bouquet de saint Eloi peut être apposé par la suite comme enseigne devant l’atelier.Le bouquet de forgeron présenté ici prend la forme d’un gigantesque fer à cheval. Saint Eloi se dresse au sommet du chef d’œuvre. A l’extérieur de la composition, on retrouve les différentes étapes du Tour de France réalisé par l’auteur, notamment un salut compagnonnique effectué par des personnages coiffés de haut de formes et tenant des cannes enrubannées (le costume cérémoniel des compagnons) et une scène de pose de fers aux sabots d’un cheval. A l’intérieur du grand fer à cheval et conformément à la tradition, tous les types de fers que l’artisan est susceptible de réaliser sont présentés en bouquets de huit. Enfin l’œuvre est signée et datée par des initiales : « Dédié au Devoir (par) Tourangeau Difficile à Connaître, Compagnon maréchal Ferrant du Devoir Fait à Tours ».

- Atelier de fleurs artificielles

-

Ce bouquet de boutons d’or en tissu a été créé par la maison Francou, établissement parisien spécialisé dans la confection et la vente de fleurs artificielles destinées à la mode. Fondée en 1885 par Charles Francou, elle fut reprise par son fils, également prénommé Charles. Située dans le 10e arrondissement, la maison Francou se composait de deux pièces : une boutique donnant sur la rue et un atelier. A la mort de Francou fils, le mobilier de la boutique datant de la toute fin du XIXe siècle, ainsi que le fonds de l’atelier, furent cédés au musée.

C’est ainsi que le Mucem possède aujourd’hui une caisse-enregistreuse, un comptoir de vente et deux grands meubles à tiroirs remplis de fleurs prêtes à être achetées : camélias, primevères, édelweiss, boutons d’or, roses de toutes sortes. L’atelier, lui, contient deux presses, deux tables pour la confection des fleurs, un séchoir en métal, des râteliers à petit outillage, environ six cents outils pour découper, teindre et gaufrer les fleurs, dont près de quatre cents emporte-pièce (destinés à découper les pétales dans le tissu en les frappant d’un maillet) et deux rayonnages contenant une quarantaine de boites. Ces dernières renferment les matières premières : tissus (satin, soie, nansouk, pongé, velours…), cuirs (lézard, serpent, galucha…), fourrure, nacre, papier, graines pour les cœurs des fleurs, perles et ceps (fils de métal) pour les tiges.

Des archives sur l’activité de la maison Francou ont accompagné cette acquisition (livres de comptes, factures, annuaires des fabricants de fleurs artificielles…), faisant de ce fonds un témoignage très complet de la vie d’une entreprise parisienne du XXe siècle.

- Métier de passementerie ou fabricant de rubans

-

Le terme de passementerie est issu du mot « passement » qui désigne un ruban bordant les vêtements. Réalisée tout d’abord dans un but esthétique, la passementerie a beaucoup évolué avec le temps, ornant aussi bien les vêtements royaux et militaires que les carrosses. Décoration coûteuse, elle était principalement réservée à l’élite.

Au XIXe siècle, la ville de Saint-Etienne était considérée comme la capitale du ruban. C’est en effet dans cette ville que l’on trouvait la plus forte concentration d’ouvriers spécialisés dans ce type de confection. Aujourd’hui, le passementier travaille pour la haute couture, décore uniformes, costumes de spectacle... Le domaine de l’ameublement constitue son marché privilégié.

En plus de ce métier destiné à la fabrication de galons, le Mucem conserve une soixantaine d’objets de passementerie (galons, glands, brandebourgs, rubans, cordons…), principalement issus de France, Hongrie, Bulgarie et Russie.

- Plaque publicitaire

-

Lorsque, après la généralisation de la machine à laver dans le courant du XXe siècle, les fabricants de lessive en poudre rivalisèrent d’inventivité pour imposer leurs produits, ils utilisèrent tous les ressorts de la réclame : le superlatif absolu qui qualifie la propreté, la présence visuelle de la marque et de l’emballage, et l’image d’une femme élégante, mince et transparente, symbolisant l’oubli de la pénibilité des tâches ménagères.

Les premières plaques émaillées publicitaires datent de la fin du XIXe siècle. Mais il fallut attendre les années 1920 pour voir l’âge d’or de ce support qui disparurent dans les années 1950. Ce n’est que dans les années 1980 que des collectionneurs commencèrent à s’y intéresser. Les musées se penchèrent à leur tour sur ces supports publicitaires.

Il est difficile de dater ces plaques car elles ne sont pas souvent signées, bien que certaines aient été réalisées à partir d’affiches de dessinateurs réputés (Cappielo, Cassandre, Jean d’Ylen).

- Combinaison de travail

-

En 1989-1990, la maison Duthilleul et Minart, implantée depuis un siècle et demi à Paris, rue de Turbigo et spécialisée dans l’habillement professionnel, fit don au musée de deux cents pièces. Ces vêtements, couvrant une période allant de 1900 aux années 1960, sont représentatifs de professions variées, principalement des commerces de l’alimentation : épiciers, fruitiers, crémiers, cavistes, distillateurs, bouchers et charcutiers, boulangers, pâtissiers, cuisiniers, mais aussi coiffeurs, droguistes, mécaniciens, garagistes, peintres et plâtriers ou chirurgiens.

Si les particularismes locaux s’expriment dans le costume de fête, de la fin du XVIIIe siècle au milieu du XXe, le vêtement de travail présente des similarités d’une région à l’autre. En revanche, la distinction s’opère entre les professions : la combinaison bleue du travail distingue le mécanicien ou l’ouvrier en bâtiment, le tablier blanc sur robe noire, l’employée de maison ou d’hôtellerie, la blouse blanche, le médecin ou le dentiste.

- Statuette - le dépit amoureux

-

L’œuvre de Philippe Ragault est truffée de clins d’œil qui détournent la tradition ivoirière ou portent sur elle un regard satirique et tendre. La sculpture animalière est ici convoquée pour délivrer un message double. Ce lapin à la patte en écharpe et à l’œil rouge évoque en effet les difficultés du métier d’ivoirier, confronté à l’opprobre qui le condamne comme prédateur de la nature en général et des éléphants en particulier. Il évoque également, selon son auteur, les peines d’amour dont les effets sont aussi dévastateurs que la convention de Washington.

Ratifiée par la France en 1978, la convention de Washington (ou CITES) sur le commerce international des espèces sauvages en voie d’extinction a touché de plein fouet des filières artisanales ayant recours à des matières premières dont l’accès est aujourd’hui fortement réglementé. C’est dans ce contexte qu’entre 1997 et 1998, le musée a lancé une enquête-collecte auprès de métiers d’art eux-mêmes menacés par contrecoup d’extinction : ivoiriers, écaillistes, plumassiers, paruriers et corailleurs.

- Horloge pointeuse

-

La pointeuse est un outil qui enregistre le temps de travail et l'imprime sur un support matériel (papier ou carton) ou immatériel, la technique de la numérisation des données étant aujourd’hui la norme. L’ouvrier doit « pointer », c’est-à-dire enregistrer sa présence au moment de son arrivée et à son départ de l’usine. Apparue à la fin du XIXe siècle, dans le cadre de la rationalisation du travail, la pointeuse était au départ composée seulement d'une horloge mécanique. A l'heure de la révolution industrielle, l'intérêt était de contrôler plus facilement la productivité des ouvriers, afin de les payer en fonction du temps travaillé.

Depuis, l'outil a beaucoup évolué, à tel point que le terme "pointeuse" peut désigner aujourd'hui des outils très différents.Cette pointeuse de la marque allemande Benzing était utilisée par les Forges de Lavieu, à Saint-Chamond (Auvergne-Rhône-Alpes). Active de 1975 à 1998, date de sa fermeture, cette entreprise s’est spécialisée dans la fabrication d'outils de jardins mettant en œuvre des opérations de découpage des métaux, de laminage, d'emboutissage, de trempe à l'huile, de peinture et de traitement des métaux. L’horloge qui contrôlait le temps de travail de ses ouvriers est munie d'un cadran indiquant l'heure, d'une fente où placer sa fiche de présence et d'un loquet noir permettant d'actionner la pointeuse.

- Séquence de fabrication d’une perle

-

A côté de l’artisanat du verre soufflé qui a fait la renommée de la production vénitienne, une autre industrie se perpétue sur l’île de Murano depuis sept siècles : la fabrication de perles de verre. Déjà largement diffusées, ces perles, aujourd’hui imitées par les producteurs indiens ou chinois, inondent les marchés du monde entier, comme ceux de l’Afrique ou de l’Amérique. De couleur unie ou en mosaïque (les millefiori), ces perles sont issues de longues cannes cylindriques, obtenues par étirement de la pâte de verre, coupées et refendues puis travaillées à la flamme du chalumeau. Différentes formes peuvent être élaborées par roulage ou pressage du verre encore chaud. La perle obtenue est ensuite polie à l’acide, débarrassée de son « âme » de fil métallique (l’échantillon millefiori montré ici attend cette dernière étape), qui laisse la place à un trou d’enfilage. Exécuté originellement par des hommes, cet artisanat est, très tôt, devenu féminin avec la diffusion du travail à domicile. Aujourd’hui, dans les entreprises familiales, les femmes sont toujours chargées de la production et les hommes des aspects techniques et commerciaux.

Dans le cadre d’une enquête collecte de trois ans autour des savoir-faire des maîtres verriers en Europe et Méditerranée, le musée a collecté en 2003-2004 auprès de l’entreprise Ercole et Moretti, doyenne des verreries italiennes fabriquant des perles, des échantillons de sa production depuis plusieurs décennies, ainsi que l’outillage d’un poste de travail d’ouvrière-perlière.

- Sac plastique publicitaire

-

En 2005, le Mucem a fait un pari et un choix audacieux en acceptant en don une importante collection de plus de 600 sacs plastiques. Une drôle d’idée a priori à l’époque, mais qui prend tout sens à présent que depuis le 1er juillet 2016, les sac plastiques sont interdits en caisse.

Avec cette collection, patiemment accumulée par un passionné depuis les années 1970, le musée garde ainsi un échantillon plein d’enseignements sur un objet omniprésent mais très mal considéré dans la société du début du XXIe siècle. Par leurs formes, leurs matériaux, les logos et slogans qu’ils affichent, et les signes relatifs aux normes nationales et européennes, ces sacs dévoilent une société de consommation boulimique et polluante. Ils racontent l’histoire des marques et du design commercial, mais aussi la multiplication des déchets et la réaction écologique (notamment avec l’apparition des logos indiquant le caractère recyclable de certains plastiques).

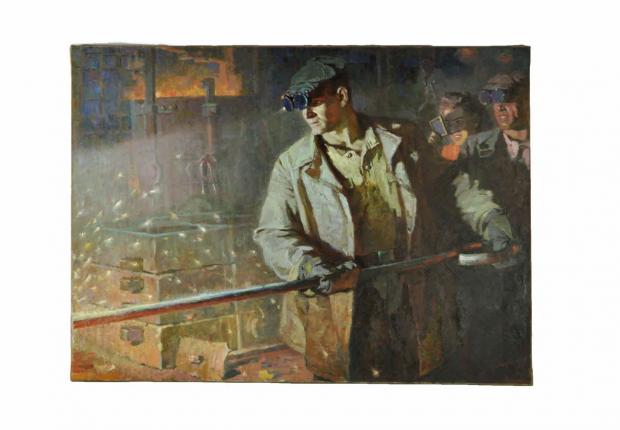

- Le meilleur ouvrier fondeur Joltikov qui offre son travail à la Cause de la Paix

-

Cette scène de fonderie illustre un thème cher au socialisme russe : le travail et son héroïsation. L’ouvrier, saisi dans l’effort, est présenté de face, éclairé par les lueurs du métal en fusion. A l’arrière-plan, une visiteuse de marque assiste à la scène en se protégeant les yeux à l’aide d’une plaque de mica. S’agit-il d’une autorité politique saluant le dévouement du fondeur ? Le titre de l’œuvre, à lui seul, l’inscrit dans son époque, au lendemain du 20e congrès du Parti communiste d’Union Soviétique, lorsque Nikita Khroutchev, après avoir désavoué les méthodes du stalinisme, s’efforça de donner un nouveau souffle à la construction d’un modèle soviétique acceptable, en galvanisant les militants et la population.

Le tableau s’inscrit dans une histoire des images du travail. Si l’on rencontre déjà des représentations de forge chez Le Nain au XVIIe siècle ou Joseph Whrigt of Derby au XVIIIe, la peinture de scènes de travail en usine se développa au XIXe siècle avec François Bonhommé. Après 1850, en Angleterre, en France et en Belgique, c’est par dizaines que furent proposées aux salons des scènes de forge et de laminage, des intérieurs de verreries, de faïenceries, d’ateliers divers, qui s’inscrivent dans un courant du naturalisme illustré par Jules Adler, Léon Frédéric ou encore le sculpteur Constantin Meunier, pour en citer les artistes les plus connus. La question des réalismes fut au cœur des débats des années 1930 marquées par un retour à la figuration socialiste, en adéquation avec le socialisme soviétique.

- Coffre de cireur de rue

-

Le métier de cireur de chaussures est traditionnellement masculin, exercé par un enfant ou un homme âgé. Muni de son nécessaire, au minimum une brosse et du cirage, et d’un tabouret pour poser le pied chaussé de son client, le cireur de chaussure peut également proposer de menues réparations. Si le métier a pratiquement disparu au nord-ouest de la Méditerranée, il permet ailleurs de donner un complément de salaire indispensable à une famille.

Le coffre de cireur libanais acquis par le Mucem en 2008 se compose d’une caisse principale en bois à tiroir. Il est pourvu d’un repose-pied sur le dessus et, sur les côtés, de deux petits coffrets en cuivre martelé dans lesquels est rangé le nécessaire du cireur : éponges, chiffons, morceaux de coton, boites de cirage noir et marron, flacons de teinture, bouteilles contenant de la cire, paire de ciseaux, écheveau de lacets... Les fonds des tiroirs sont tapissés de coupures de journaux locaux, de publicités pour un livreur de pizza, de billets de la loterie nationale libanaise. Un flacon contient quelques pièces de monnaie de Jordanie, Liban, Corée ainsi que des euros et des dollars canadiens.

- Détail d’un tissu d’ameublement

-

En 2014, le Mucem a fait l’acquisition d’un lot de textiles provenant de Syrie. Ces objets, réalisés dans diverses manufactures, sont représentatifs d’un artisanat de la soie en cours de disparition, du fait de la concurrence exercée depuis 1920 par la soie artificielle qui a peu à peu supplanté la soie naturelle. La guerre civile a achevé de précipiter un déclin annoncé. L’atelier des frères Mezannar où a été tissée la pièce présentée ici a d’ailleurs fermé définitivement ses portes en 2011.

La manufacture de brocart de soie Mezannar avait vu le jour pendant les années 1940. Antoine Mezannar, tisserand à bras, installa vingt-quatre métiers à tisser à mécanique Jacquard dans un bâtiment neuf du quartier damascène de Bab Charqi. De belles étoffes de soie brochées d’or et d’argent, tissées de motifs dont les noms poétiques égalent la finesse d’exécution (« Les colombes, l’oiseau d’amour », « La fleur et l’oiseau », « Omar el-Khayyâm fumant le narguilé », « Fleur de pavot », « Les grenades ») passèrent les portes de l’établissement. A la mort d’Antoine, ses deux fils Marcel et Hubert (ce dernier ayant fait ses études à l’École de tissage de Lyon) ont assuré la continuité de la fabrication des précieux brocarts jusqu’à sa fermeture.

- Plat à décor de tulipes

-

2015.7.1

Ce plat (sahan) à décor bleu cobalt et bleu turquoise sur fond crème constitue un jalon essentiel de l'histoire des échanges entre le monde asiatique et le bassin méditerranéen. Sa forme rappelle la vaisselle islamique de cuivre du début du XVe siècle, mais il est contemporain du règne du sultan turc ottoman Soliman le Magnifique (Süleyman Kanuni, 1520-1566). La cour d’Istanbul appréciait tellement la porcelaine bleue et blanche importée de Chine, si précieuse qu’elle était réservée au sultan, que les ateliers d’Iznik ont commencé à produire des pièces s’inspirant des créations orientales. Ne connaissant pas les secrets de la blancheur lumineuse de la porcelaine, ils ont couvert leur pâte siliceuse d’un enduit comportant de l’oxyde d’étain, qui donne à la cuisson un émail blanc, et une glaçure transparente et brillante.

Le décor de ce plat montre aussi l’influence de l’orient, adapté aux goûts des élites ottomanes. Le liseré dit de « vagues et rochers » est inspiré de la céramique chinoise, mais les motifs végétaux stylisés et rayonnant depuis le centre sont typiques du monde islamique. Ce plat témoigne donc du goût des élites méditerranéennes pour les produits de luxe importés via les routes de la soie, qui influence les artisans locaux et les amène à développer de nouvelles techniques.

- Unité écologique d’une forge du Queyras

-

Lorsque le musée national des Arts et Traditions populaires se transféra en 1972 de la colline de Chaillot au bois de Boulogne, il présenta ses collections d’une manière qui fit date. Succédant aux dioramas (reconstitutions plus ou moins rigoureuses d’habitats ou de milieux naturels), les « unités écologiques », conçues par Claude Lévi-Strauss et Georges-Henri Rivière, fondateur du musée, sont le fer de lance d’une muséographie axée sur la vérité ethnographique. Les présentations d’intérieur d’un atelier, d’une salle commune ou d’un buron se réalisent en replaçant scrupuleusement tous les éléments d’un ensemble à la place exacte qu’ils occupaient dans leur milieu d’origine. La forge du Queyras est emblématique de cette démarche novatrice.

Dans la France d’avant 1950, le forgeron était au centre de la vie rurale : il fabriquait et réparait les outils de l’agriculteur, mais aussi certains ustensiles domestiques, il soignait et ferrait les animaux indispensables pour le transport comme pour certains travaux.

La forge d’Abraham Isnel a été entièrement achetée par le musée à l’issue d’une enquête de terrain menée en 1963 et en 1965 dans le massif du Queyras, au village de Saint-Véran connu pour être la commune la plus élevée de France. 1062 objets furent collectés. Plusieurs pièces, dont le soufflet, sont plus que centenaires. Après un minutieux relevé architectural et un inventaire méthodique de tous les objets et outils qui s’y trouvaient, la forge fut intégralement reconstituée et installée dans la galerie culturelle du musée qui a ouvert ses portes en 1975.

Entre 2001 et 2002, le musée continua de se pencher sur une profession qui, en cinquante ans, avait connu une profonde mutation. Les chercheurs de l’institution partirent à la rencontre de maréchaux-ferrants français, polonais et italiens afin de comprendre l’évolution de leur métier et collecter des objets et outils l’illustrant.