Les objets de l'attente

Printemps 2021—Les objets des collections

En attendant la réouverture du musée, l’équipe des conservateurs du Mucem vous propose une nouvelle série autour de... l’attente. Qu’elle soit courte ou interminable, joyeuse ou douloureuse, pleine d'espoir ou craintive, l’attente fait partie de notre quotidien, et peut-être plus encore, depuis un an. Nombreux sont les objets des collections du Mucem qui matérialisent ce sentiment. Découvrez-les sans attendre !

Maquette bateau

Maquette bateau, Début du 19e siècle, Cheveux, Bois, Carton © Mucem

Début du 19e siècle

Cheveux, Bois, Carton

Hauteur : 35 cm

Largeur : 19.3 cm

Poids : 1145 g

1986.14.1

Difficile d'imaginer une attente plus pénible et éprouvante que celle de la captivité…

Par sa typologie, cette maquette s’apparente à une « maquette de ponton » ou « modèle de ponton ». Utilisés entre 1793 et 1815, une période de conflit naval intense entre les flottes française et britannique, les pontons étaient d’anciens navires de guerre anglais désarmés mis à l’échouage à proximité des côtes du sud de l’Angleterre. Elles y faisaient office de prisons flottantes. Les marins français prisonniers, souvent entassés dans ces cales de bateaux désaffectés et sans espoir de libération immédiate, s’y adonnèrent à la fabrique de menus objets décoratifs, dont des maquettes de navires. La réalisation de ces objets leur permettait non seulement de faire passer le temps, mais également d’améliorer leur ordinaire. En effet, ils parvenaient parfois à vendre leurs créations à quelques notables intéressés.

-

Lire la suite

-

Notre modèle correspond vraisemblablement à la reproduction d’un East Indiaman, un navire de la Compagnie anglaise des Indes orientales, conçu pour transporter à la fois des passagers et des marchandises et capable de repousser les attaques de corsaires. D’aspect et de taille modeste, cette création artisanale a été fabriquée à partir des matériaux de récupération disponibles (bois, carton et cheveux). Si certains éléments maladroitement reproduits manquent de réalisme (notamment la coque, trop courte, et la dunette, écrasée et déviée sur le côté), d’autres aspects sont pour le moins remarquables. On notera particulèrement la finesse des cordages en cheveux tressés, la précision apportée à la reproduction du gréement à trois mâts, ainsi que la présence de nombreux détails : la figure de proue sculptée, les canons et la coque ornée.

Nul doute que cet ouvrage long et minutieux a dû occuper son auteur au cours de sa détention, lui permettant de s’« évader » momentanément de son quotidien, avant de retrouver sa liberté.

Lucie Richen, stagiaire au Service de la conservation, et Camille Faucourt, Conservatrice du patrimoine

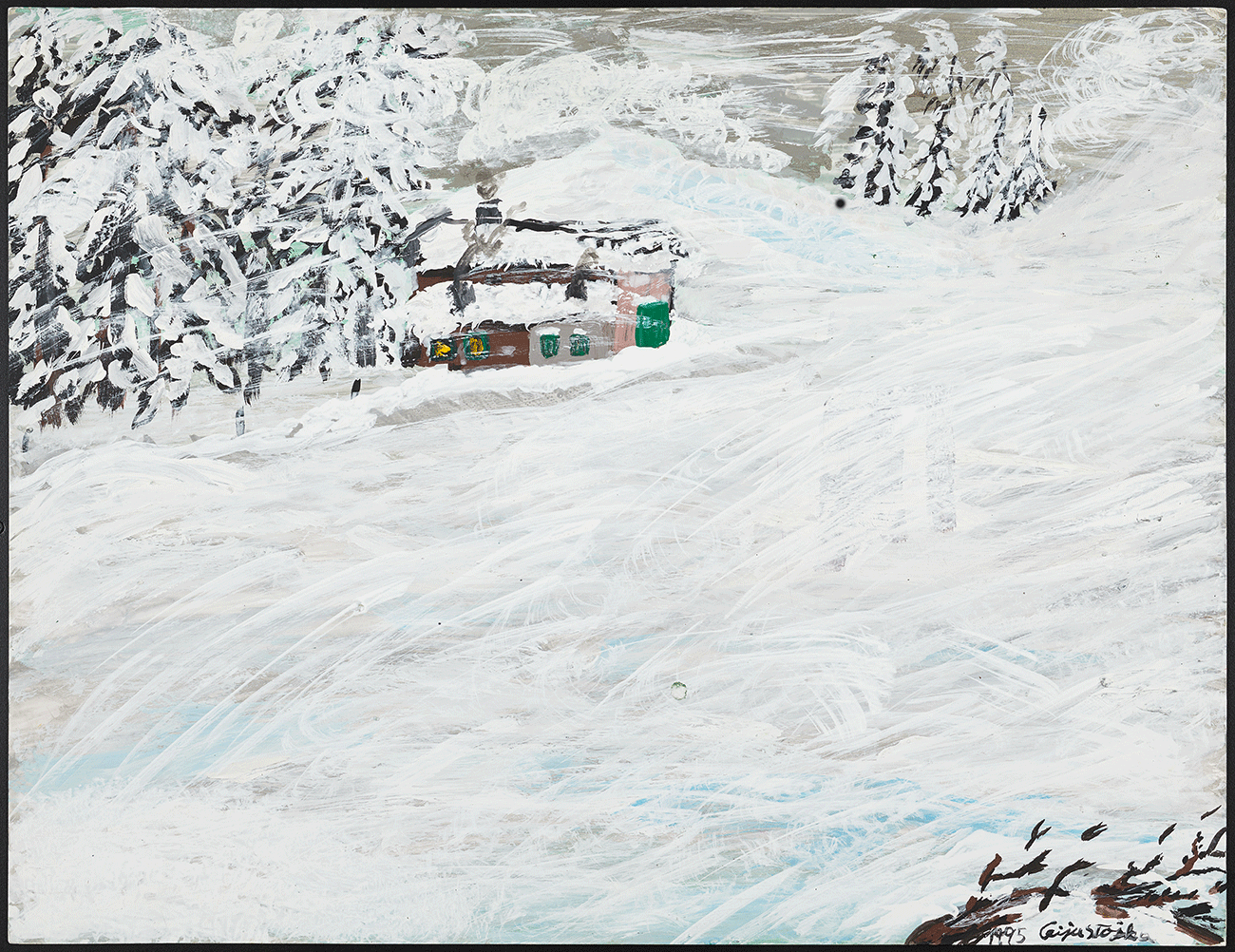

Paysage d’hiver en Styrie

Paysage d’hiver en Styrie, Ceija Stojka , 1995, Peinture acrylique et papier cartonné Vienne, Autriche © © Mucem / Marianne Kuhn

Ceija Stojka, 1995

Titre original : Juste un paysage d’hiver battu par les vents dans le Burgenland en Styrie.

Peinture acrylique et papier cartonné

Vienne, Autriche

2018.77.4

Emma Danet, stagiaire au Service de la conservation

L’œuvre représente un paysage hivernal secoué par une tempête de neige. Il fait nuit, le vent souffle. En haut à gauche de la composition, notre regard est attiré par une habitation isolée se dressant à droite d’une forêt de conifères. De la fumée grise s’échappe de la souche des cheminées et une lumière jaune semble transpercer les deux fenêtres les plus à gauche de la maison.

Une large partie de la composition est réservée à la neige représentée dans des nuances de blancs délicats et appliquées en touches très libres conférant à l’œuvre son dynamisme. En bas à droite, sous une branche d’arbre, figure la signature de l’artiste et la date de création de l’œuvre.

La Styrie est la région natale de l’artiste autodidacte Ceija Stojka née en 1933 à Kraubath en Autriche. D’origine Rom-Lovara, Ceija Stojka est la cinquième d’une fratrie de six enfants. Elle fut déportée à l’âge de dix ans et survécut à l’emprisonnement dans trois camps : Auschwitz-Birkenau, Ravensbrück et Bergen-Belsen. Son expérience concentrationnaire, Ceija Stojka mit plus de 40 ans à la raconter. En effet ce n’est qu’à partir des années 1980 que l’artiste commença à immortaliser dans les pages de ses mémoires le récit de son calvaire (dont les traductions française ont paru sous le nom de Nous vivons cachés, récits d’une Romni à travers le siècle et Je rêve que je vis ?) puis à peindre et à dessiner.

-

Lire la suite

-

Cette branche d’arbre qui encadre la signature est un motif récurrent dans son œuvre. Elle symbolise les derniers mois que Ceija Stokja passa avec sa mère au camp de Bergen-Belsen avant la libération en avril 1945. Pendant cette période, une large partie du camp n’était plus ravitaillé. Ceija Stojka, sa mère et quelques amies du camp se nourrirent des feuilles et de la résine de cet arbre : « La Ruppa et moi, on suçait l’arbre, l’écorce. Ça nous coulait dans la bouche, la résine, comme du miel, mais pas aussi sucré. Il y en avait de plus en plus et dans notre ventre on sentait pas la faim ».

L’arbre témoigne ainsi de leur volonté et leur force de vivre dans l’attente de revoir un jour leurs proches. Ce rapport à la nature, source d’apaisement et d’espoir, se retrouve dans les « œuvres claires » dont le Paysage d’hiver en Styrie est un exemple. Il s’agit de représentations de paysages parfois idylliques où la figure humaine est quasi absente. Ils évoquent des années heureuses, souvenirs d’avant et d’après la guerre passées sur la route, libres et en famille. En parfaite opposition, « les œuvres sombres » témoignent sans concessions des atrocités de la guerre et des années d’enfermement dans les camps, la peur au ventre, parfois dans l’attente du pire.

Le Paysage d’hiver en Styrie, évoque possiblement un moment précis de la vie de l’artiste à la fin des années 1970 à Pâques. Son fils Jano souffrait alors de toxicomanie, l’attente de sa guérison était pénible et douloureuse pour Ceija Stojka. Afin de remercier la vierge pour le sevrage de son fils la famille se rendit à Mariazell en Styrie. Là, heureuse coïncidence, elle y rencontra sa petite sœur Moni, son mari et leurs enfants près de l’église ancienne. Après la visite, l’artiste raconte qu’ils dormirent dans une petite auberge isolée dans la forêt qui était comme « enchantée, enfoncée dans la neige […]. Dans le petit poêle en fonte, le bois parfumé brûlait, des petites fenêtres avec les rideaux à carreaux on voyait la sombre forêt profonde ». Avec beaucoup d’émotion, l’artiste raconte le bonheur de se retrouver en famille.

Le paysage enneigé nous évoque également l’attente de la fin de l’hiver. Dans ses récits, Ceija Stokja, racontent ses occupations lors des longs mois d’hiver notamment en compagnie de sa tante Gescha « une femme très forte » pour qui elle possédait une grande affection et qui « pouvait raconter les plus belles histoires pendant les longs hivers ».

De nombreux passages des mémoires de l’artiste dépeignent ces scènes de vie quotidienne heureuses lors de ces hivers passés en famille. Sa mère préparant à manger dans la cuisine, sa tante qui chantait près du poêle « tandis que dehors la neige tombait de plus en plus dense ». Cette atmosphère apaisante décrite dans ses récits est palpable dans le Paysage d’hiver en Styrie où l’habitation discrète, s’intègre harmonieusement dans la nature et semble être un abri réconfortant contre le froid.

« Avec le tricot, la couture et la lecture, l’hiver touchait à sa fin. (…). Le soleil était déjà assez chaud, là on ne pouvait plus retenir aucun Rom ». L’hiver est un moment où le voyage n’est pas possible, les familles doivent choisir leurs quartiers d’hiver. L’artiste raconte que « pour l’hiver, la plupart des Roms savaient où trouver un bon logement, et ainsi il n’était pas rare que plusieurs familles se retrouvent pour attendre ensemble le printemps ». Attendre le printemps, c’est attendre le retour à la vie et la possibilité de voyager librement. À l’inverse de l’hiver, l’été se passait sur la route où Ceija Stojka pouvait dormir à la belle étoile. C’était quelque chose de merveilleux pour l’artiste et qui lui procurait un puissant sentiment de liberté après l’enfermement dans les camps.

La notion de liberté se retrouve dans ses méthodes de travail. En effet, elle utilisait souvent ses mains ou bien un pinceau chargé de matière et appliquait la peinture ainsi directement sur la toile ou sur le papier cartonné. Cette manière de peindre confère à son œuvre beaucoup d’expressivité et de vivacité.

Sablier maçonnique

Sablier maçonnique, France, 1ère moitié du XXe siècle, Bois, verre, poudre, toile H. : 20,1 cm ; D. : 10,9 cm © Mucem

France

1ère moitié du XXe siècle

Bois, verre, poudre, toile

H. : 20,1 cm ; D. : 10,9 cm

1947.14.5

Le sablier est un instrument dont on se sert pour mesurer le temps qui s’écoule en même temps que le sable. Longtemps utilisé pour la navigation, ou pour chronométrer le temps de parole accordé à une personne, les sabliers ne sont maintenant plus utilisés que pour accompagner quelques jeux de société ou pour connaître le temps de cuisson d’un œuf à la coque. À l’heure du tout numérique, le moindre smartphone dispose d’une fonction « minuteur », et ces anciennes horloges de sable n’ont pratiquement plus de raison d’être.

Les collections du Mucem abritent des sabliers aux formes variées, dont certains servaient pour la cuisine, pour le jeu ou simplement pour la décoration. En plus de ceux-ci, le visiteur curieux saura que, dans ses réserves, le Mucem conserve également un sablier dont la fonction est purement symbolique.

-

Lire la suite

-

Ce sablier de belles dimensions était en usage parmi les Francs-Maçons non pour servir de chronomètre, mais pour signifier le temps qui passe. Des origines de l’humanité jusqu’à la fin des temps, de notre naissance jusqu’à notre mort. Avant de recevoir la lumière de son initiation maçonnique, le profane est isolé et doit attendre longuement dans une pièce très sombre, éclairée seulement par une bougie. Face à lui, pour porter sa réflexion, quelques rares objets sont installés parmi lesquels un sablier. Enfermé, seul, il observe le temps qui passe matériellement, grain après grain, à l’image du destin entre la lumière de la vie et les ténèbres de la mort. Irrémédiablement aspiré par la gravité, le temps semble s’enfuir : la vie diminue et l’on sait que le sable qui était en haut aura bientôt fini de traverser les airs pour rejoindre le tas inanimé qui gît au bas du sablier. Nous sommes poussière et nous savons que nous retournerons à la poussière (Genèse 3:19). L’absence de mouvement, symbole de la vie, n’est pas acceptable très longtemps et la tentation est alors grande de prendre le sablier à pleine main pour le retourner et voir le sable circuler à nouveau. La formule célèbre des alchimistes indique que « ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas ». Le sablier peut être retourné de manière éternelle : le bas devient le haut, le haut devient le bas, et le mouvement du sable qui semblait devoir s’arrêter avec la fin des temps s’inscrit dans un retour éternel. L’espoir renaît et, aussi longtemps que l’on retournera le sablier, la vie n’aura aucun terme. Le sable s’anime à nouveau, se ranime. Les initiations sont des renaissances symboliques, et pour renaître (naître à nouveau) il faut en premier lieu accepter de mourir à ce que l’on a été, accepter au moins d’en prendre le risque. Le sablier, parce qu’il peut être retourné sans fin, dit que le temps ne connaît aucune limite : à la condition qu’on y prenne une part active, ni le sable ni le temps ne cesseront de s’écouler. À chaque hiver succède un printemps, chaque nuit est la promesse d’un jour nouveau.

Au terme de la longue crise sanitaire que nous traversons, le temps a été comme suspendu. Par un renversement prochain du sablier, l’attente aura une fin.

Vincent Giovannoni, Conservateur en chef du patrimoine

Dame Carême

Dame Carême, Pâte à pain, Grèce, Entre 1995-1999 © Mucem

Pâte à pain

Grèce

Entre 1995-1999

2004.9.263

Bien étonnante cette représentation de femme à sept pieds en pâte à pain provenant de Grèce ! Elle porte une jupe longue, les mains croisées en prière, un visage sans bouche, les yeux clos, et la tête surmontée d’une croix… La morphologie de cette créature symbolise l’attente… chez les Chrétiens orthodoxes… de la fête de Pâques qui sera cette année le 2 mai.

Il s’agit de Kera Sarakosti, que l’on pourrait nommer en français « Dame Carême ».

Cette créature a donc un lien particulier avec le Carême, période d’abstinence chez les chrétiens, sur une longue période qui précède la fête de Pâques. Cette fête commémore la résurrection de Jésus, le surlendemain de la Passion « le vendredi saint », moment clef de la Semaine sainte.

La date de Pâques a été fixée en 325, par le concile de Nicée, au premier dimanche après la première pleine lune qui suit le 21 mars. Pourtant la date de Pâques diffère souvent entre les Catholiques et les Protestants d’une part, et chez les Orthodoxes d’autre part. En effet, alors que chez les Catholiques et les Protestants, la fête de Pâques était cette année le dimanche 4 avril, elle sera le dimanche 2 mai chez les Chrétiens orthodoxes, notamment en Grèce. Ce décalage, pouvant aller jusqu'à cinq semaines selon les années, s’explique par le fait que les Eglises ne se basent pas sur le même calendrier pour déterminer la date de Pâques. Les Églises occidentales se basent sur le calendrier grégorien, institué à la fin du XVIe siècle, alors que les églises orthodoxes se basent le calendrier julien, utilisé dans la Rome antique, et introduit par Jules César en 46 av. J.-C.

-

Lire la suite

-

Mais revenons à cette figure féminine qui semble donc bien austère, sans signe distinctif d’âge ; elle est en fait représentée comme une religieuse, incarnant parfaitement l’abstinence et le jeûne, caractéristique de la période de Carême.

Le mot Carême vient du latin quadragesima (dies) et signifie quarantième (jour), rappelant les quarante jours que, comme Moïse et Elie dans l’Ancien Testament, Jésus-Christ a passé dans le désert où il a dû lutter contre Satan (Evangile de Matthieu, 4, 2). Le Carême n’a pas la même durée pour les Catholiques et pour les Orthodoxes. Pour les Catholiques, le Carême commence au lendemain du Mardi Gras, c’est-à-dire le Mercredi des Cendres pour se terminer le Samedi Saint, veille de Pâques. Pour les Orthodoxes grecs, le grand Carême commence le lundi des Cendres, appelé Kathari Deftera qui signifie Lundi Propre, pour se terminer le Samedi Saint, veille de Pâques. Sa durée initiale était de six semaines, puis a été augmentée, pour durer quarante-huit jours.

Survenant juste après les réjouissances du Carnaval, la période du Carême se caractérise donc par le recueillement, l’austérité et le jeûne, pendant les quarante jours qui précèdent le moment de joie pour les Chrétiens, qu’est la résurrection du Christ. C’est pour cela que la tête de notre figurine est surmontée d’une croix, faisant référence à l’orthodoxie religieuse, les yeux baissés et les bras croisés pour ne pas être perturbée pendant cette période de privations et pour rester concentrée sur la prière, et sans bouche pour signifier le silence pendant le jeûne.

Pourquoi sept pieds ? La tradition veut qu’un pied de la figurine fût coupé pendant le jeûne, chaque samedi des sept semaines que dure le jeûne. Le dernier pied coupé le samedi saint était alors caché dans une figue ou dans un pain de Pâques et cela portait chance à celui qui le trouvait.

Pourquoi cette figurine est-elle confectionnée en pâte à pain ? Le pain est la base alimentaire la plus commune et la plus importante en Europe. Il n’est donc pas surprenant qu’il soit le support de nombreux rituels et traditions. C’est le cas, par exemple, des pains anthropomorphes fabriqués et consommés sur tout le continent, marquant les saisons, les fêtes religieuses et les moments importants de l’existence. Bien-sûr, la symbolique du pain est très présente dans la culture populaire grecque. En fonction de leurs usages et de leurs symboliques, les pains sont confectionnés avec différents types de farine, et sont plus ou moins salés, et plus ou moins sucrés. Les pains spéciaux, aux formes figuratives ou plus abstraites, existent pour toutes les fêtes de l’année, telles que Noël, Carême, Pâques… mais aussi dans tous les rites de passage, de la naissance à la mort.

Les femmes, à qui la confection du pain était une tâche domestique courante, ont modelé La Dame Carême en pâte à sel alatozymo, ce qui lui assurait sa bonne conservation pendant toute la période de Carême. Mais la dame Sarakosti n’était pas partout modelée en pâte à pain. Dans quelques régions de Grèce, elle était confectionnée avec du carton et du tissu rembourrée de plumes et accrochée au plafond. On y trouvait la même tradition de lui couper une jambe chaque samedi du Carême. Dans la région du Pontos, aujourd’hui en Turquie, au sud de la Mer Noire, où vivait avant 1915 une très importante communauté grecque, la dame Sarakosti était formée avec une pomme de terre ou un oignon cuit au four auquel on attachait sept ailes de poulet. Suspendue au plafond, on retirait une aile chaque samedi du Carême.

Le Mucem possède aussi un exemplaire de Dame Carême en pâte à pain qui provient de Sardaigne, mais on sait qu’elle existait aussi en Espagne. Ainsi, associée à cet aliment vital qu’est le pain, la Dame Carême incarne à la fois une période importante du calendrier chrétien et de nombreuses traditions populaires liées au Carnaval et à la période de Carême.

Edouard de Laubrie, chargé de collections et de recherches

Partition J’attendrai

Partition J’attendrai, Papier imprimé, Paris, 1938, 27x17,5 cm © Mucem

Papier imprimé

Paris, 1938

27x17,5 cm

1969.88.771

Alors qu’est reporté à mi-mai le concert-test d’IAM et leurs collègues sur la scène du Dôme à Marseille, expérience attendue qui pourrait conditionner la reprise des spectacles, nous continuons d’espérer la réouverture des lieux de culture et de convivialité.

Tandis qu’il tarde aux artistes de retrouver leurs publics, les loges et les tournées, attardons-nous sur ceux qui ont chanté l’attente, avec cette partition issue du fonds de 10 000 partitions anciennes du Mucem. Le feuillet est imprimé à l’encre bleue, la même à l’encre verte se trouve aussi dans les collections, provenant de l’imprimerie Laroche, rue de Clignancourt à Paris. À la fin de la période Arts Déco, le graphiste opte pour un ordonnancement symétrique de formes géométriques. En haut, dans une typographie épaisse, le titre s’étale sur la largeur de la feuille : J’ATTENDRAI…

Et juste en-dessous, centré, entre parenthèses : (tornerai)

Il s’agit du titre en italien, qui n’est pas une traduction, plutôt une conviction : « tu reviendras ». La chanson est une adaptation de l’italien, déclinée dans plusieurs langues : I’ll wait (j’attendrai), Komm zurück / Ich warte auf Dich (reviens, je t’attends !)

-

Lire la suite

-

Les paroles originales sont de Nino Rastelli, sur une musique de Dino Olivieri, inspirée d’un air du chœur à bouche fermée de l’opéra Madame Butterfly de Puccini. L’adaptation française dans le feuillet central déroule les paroles de Louis Poterat. Or, la première version en français, intitulée « Soirs d’amour », moins chanceuse, est de Jacques Larue. Elle est créée sur scène par Jean Sablon, qui partit avec aux États-Unis, et qui à son retour a préféré reprendre les paroles de Poterat. Il n’est pas le seul. Dès la sortie en Italie, en 1937, et en France quasi simultanément, J’attendrai est « chanté et enregistré par toutes les grandes vedettes », lit-on au milieu des six portraits en médaillons signés Studio Harcourt ou Andral. Les références des enregistrements, disque Columbia, Pathé ou Polydor, sont inscrites à côté des noms interprètes. La première à chanter « J’attendrai / Le jour et la nuit / J’attendrai toujours / Ton retour » est Rina Ketty, une Ligurienne qui connaît le succès en France à 27 ans, avec des airs italiens. À sa suite, Assia de Busny, Georges Marow, Jaime Plana, Le chanteur sans nom, mais au joli sourire, reprennent la chanson. Mais c’est incontestablement Tino Rossi, placé sur l’image au sommet de la constellation de stars, Tino le Méditerranéen, le Corse qui chante Vincent Scotto, qui propulse J’attendrai au rang d’immense succès, et pour longtemps. Ainsi naît une chanson populaire, d’un cocktail réussi entre des paroles, une mélodie, une créatrice qui en premier fait sienne la chanson, puis des interprètes qui choisissent de la reprendre. Le contexte également joue un rôle important. La rencontre a lieu dans l’air du temps, entre un artiste et son public. La guerre éclate l’année suivant la sortie de la chanson, alors perçue comme celle de l’attente du soldat par les femmes, et connaît un regain de succès avec Joséphine Baker en 1939.

Lorsque J’attendrai arrive en France dans l’entre-deux guerres, la Revue marseillaise égaye Paris, l’opérette menée par Alibert enchante le public avec les galéjades de la Canebière. Dans le même temps, souffle « l’esprit de Broadway ». Le cinéma, les musiques de film, l’industrie du disque (78 tours) et les diffusions radiophoniques se développent. Cependant, c’est bien la scène qui signe d’abord les succès, dont les partitions permettent l’appropriation populaire. L’histoire des adaptations de chansons étrangères, plus ou moins réussies, est celle d’échanges et de génie. Ainsi, après la guerre, Louis Armstrong reprend-il Édith Piaf. Entre l’Italie et la France, le partage et l’aller-retour de chansons est une histoire d’amour. Dans les années 1940 et 1950, les Français sont inspirés par la chanson napolitaine.

À son tour, en 1975, Dalida reprend J’attendrai, comme taillé sur mesure :

« Le temps passe et court / En battant tristement / Dans mon cœur si lourd / Et pourtant j’attendrai / Ton retour ».Dans l’attente de ne plus attendre les concerts-tests pour l’étude, et les suivants, espérons-le, Akhenaton chantera-t-il quelques mots dans la langue de ses grands-parents ?

Résonnent encore les derniers mots du Comte de Monte-Cristo : « toute la sagesse humaine sera dans ces deux mots : Attendre et espérer ! »

Caroline Chenu, Chargée de collections et de recherches

Affiche - 12 avril 1961 Journée de l'astronautique

Affiche - 12 avril 1961 Journée de l'astronautique Moscou, 1973, Papier, Hauteur : 87.9 cm, Largeur : 59.4 cm © Mucem

Moscou, 1973

Papier

Hauteur : 87.9 cm

Largeur : 59.4 cm

2001.44.1

En attendant le départ de Thomas Pesquet pour la station orbitale internationale le 22 avril prochain, nous vous présentons cette affiche soviétique célébrant la Journée de l'astronautique, célébrée chaque année le 12 avril en Russie depuis la réalisation en 1961, du premier vol spatial habité avec Youri Gagarine. Le jeune cosmonaute de 27 ans dont le vaisseau spatial Vostok 1 fit le tour de la Terre en une heure et 48 minutes est devenu ce jour-là, un véritable héros national. Dès 1962, la Russie de Nikita Kroutchev instaure cette journée commémorative dans le monde soviétique pour rendre hommage au premier vol habité dans l’espace. L’affiche entrée dans les collections en 2001 illustre cet événement, comme une autre également conservée au Mucem et qui représente Youri Gagarine devant une statue du physicien Tsiolkovski (1857-1935), père de l'aventure spatiale soviétique. Cette journée fait partie du calendrier des « Jours de gloire militaire et des dates commémoratives en Russie". Le vol de Gagarine constitua un temps fort pour le programme spatial soviétique et ouvrit une nouvelle ère dans l'histoire de l'exploration spatiale. Les fonds du Mucem comprennent plusieurs autres objets consacrés à Youri Gagarine (images populaires, insignes…) et qui témoignent de son véritable statut de héros populaire dans l’histoire russe et soviétique.

-

Lire la suite

-

Il y a tout juste dix ans, en 2011, lors de la session de l'Assemblée générale des Nations Unies, cette fameuse date du 12 avril fut décrétée « Journée internationale du vol spatial humain ». Et c’est aussi le 12 avril 1981, exactement vingt ans après le lancement de Vostok 1, que la navette spatiale STS-1- Columbia fut lancée depuis Cap Canaveral en Floride pour le premier vol orbital habité organisé par la NASA. Les américains John W. Young et Robert L. Crippen réalisèrent alors un vol de plus de cinquante heures dans l’espace, mais cette date de lancement fut en réalité une pure coïncidence car le départ de cette navette aurait dû avoir lieu deux jours auparavant !

Partir… Revenir… Tel est en réalité l’enjeu de cette aventure de l’espace, alors que la station orbitale internationale (ISS), dont les premiers éléments ont été envoyés dans l’espace par la Russie en novembre 1998, est devenue aujourd’hui une structure d’architecture complexe, et qui tourne autour de la Terre à 400 km d’altitude. Les compétences techniques et scientifiques d’une équipe internationale y sont partagées mais le Russe reste la langue des échanges au quotidien.

Outre la vie dans la station pendant plusieurs semaines, des sorties sont prévues dans l’espace pour Thomas Pesquet dont ce sera le deuxième séjour dans l’ISS, alors qu’il est désormais âgé de 43 ans. Son travail consistera à installer de nouveaux panneaux solaires pour augmenter l’autonomie en énergie de la station orbitale.Alors, les actuels habitants de l’ISS attendent ce prochain rendez-vous avec Thomas Pesquet. Le point de rencontre en orbite dépendra de la position de l’ISS et de l’heure de lancement : cette coordination très fine prend en compte le temps de la rotation de la Terre et le temps du voyage. Et juste avant l’arrimage, la vitesse très faible du lanceur est évaluée en centimètres par seconde… nous allons tous retenir notre souffle ce 22 avril prochain, pour ce nouveau rendez-vous !

Mireille Jacotin, Conservatrice en chef du patrimoine

Présentoir à mets froids

Présentoir à mets froids, cuivre, laiton, argent © Mucem / Anne Maigret

cuivre, laiton, argent

2002.83.2

Alors que la réouverture des cafés et des restaurants se fait attendre, le soleil revient et les terrasses restent vides. Les repas se font en famille et à l’intérieur, mais nous pouvons commencer à sortir de son placard le présentoir à mets froids pour accueillir les beaux jours du printemps.

Le présentoir permet de servir plusieurs plats en même temps en les plaçant dans des alvéoles conçues à même le plateau. Cette ‘table-plateau’ ressemble beaucoup à notre table basse, si familière. Le plat principal est entouré de quatre mets d’accompagnement plus petits, protégés par des cloches. Ces accompagnements peuvent inclure du salé - pistaches, cacahuètes, kebbé froid, feuilles de vignes farcies, houmous, taboulé - comme du sucré - loukoum, confitures, gâteaux. L’aspect pratique de cette présentation en alvéoles et cloches est double : les convives ont le choix et personne n’a besoin de se lever pour assurer le bon déroulement du repas.

-

Lire la suite

-

Cet objet est probablement d’origine égyptienne et était utilisé par la bourgeoisie syrienne. C’est un exemple de mobilier haut-de-gamme d’un mouvement nommé Mamluk revival du début du XXe siècle. À l’époque, cette tendance plait aux Européens bourgeois amateurs d’intérieurs orientalisants ainsi qu’à la bourgeoisie syrienne et égyptienne.

Les Mamelouks ont gouverné l'Egypte et la Syrie pendant trois siècles jusqu'à la conquête ottomane de 1517. La redécouverte de cet héritage autochtone sert à établir un « style arabe » et orientalisant, très à la mode en Europe. C’est une période particulièrement glorieuse et féconde durant laquelle les sultans, grands patrons des arts, ont encouragé la production d’œuvres d'art et d’architectures majestueuses. Il n’est pas étonnant que la bonne société syrienne et égyptienne en plein essor économique ait cherché à renouer avec les fastes du passé, en mécénant et commandant des œuvres rappelant cette glorieuse période et son faste artistique. Damas et le Caire avait alors développé le damasquinage, une technique consistant à incruster du cuivre et de l'argent dans un autre métal (ici du laiton). Mais les artisans du Mamaluk revival ne se contentent pas de reprendre les techniques anciennes. Ils retournent aux sources plastiques et esthétiques des XIVe, XVe et XVIe siècles. Notre présentoir s’inspire d’un objet phare du musée d’art islamique du Caire : une petite table hexagonale en cuivre incrusté d’argent, réalisée en 1327 pour le sultan mamelouk d’Egypte al-Nasir Muhammad par l’artisan Muhammad ibn Sunqur al-Baghdadi al-Sankari.

La réputation de cette table était telle qu’elle a inspiré de nombreux artisans au Caire au début du XXe siècle, notamment dans les ateliers dirigés par Giuseppe Parvis, homme d'affaires et décorateur italien installé en Égypte. Il a été le pionnier de la production de meubles élégants adaptés au goût arabe et décorés avec des inserts en nacre et en métal. En vingt ans, il conquit le marché local en introduisant des meubles dans une société qui n’en possédaient alors que très peu. L’usage de table, en particulier, n’était pas commun : les repas étaient servis sur des plateaux de cuivre ou de laiton placés sur des supports pliants. Chez les plus fortunés, ces supports étaient décorés de marqueterie.Aujourd’hui, un grand plateau est plus communément utilisé en Syrie afin de servir plusieurs petits plats en même temps. C’est donc en petit comité, autour d’une table basse, que l’on se retrouve.

Durant cette période si particulière, où confinements et couvre-feux limitent énormément nos moments de partage, on se surprend à rêver d’un apéro-dînatoire convivial, que ce soit autour d’une table basse ou d’un présentoir de laiton incrusté d’argent et de cuivre.

Félicie Bajet, stagiaire au Service de la conservation

Vase en laiton

Vase en laiton, 1914, H. 23,5 cm, diam. 9,1 cm © Mucem / Anne Maigret

1914

H. 23,5 cm, diam. 9,1 cm

DMH1958.33.55.1

Ciselée, poinçonnée, incisée, la douille d’obus allemand en laiton, récupérée sur un champ de bataille du Nord-Est de la France, est décorée d’une scène animalière : deux oiseaux à crêtes affrontés, dans un paysage. Le motif apparaît dans un ovale sur le support cylindrique ; les parties travaillées sont mates et noircies tandis que le fond lisse est lustré.

L'art obusier représente la plus grande partie de la production des tranchées. Ce courant concentre l'opportunisme d'un matériau esthétiquement précieux à la malléabilité du métal. Jean-Jacques Lebel, artiste français collectionneur de ces douilles, les a érigées en cénotaphe pour les Poilus bricoleurs anonymes de tout bord. Il relève que dans l’horreur de la grande guerre, « les tranchées furent en même temps des zones de rêve, de créativité sauvage, de pensée libératrice » et que les soldats de toutes les Nations belligérantes, d’où qu’ils viennent, « sans se savoir ni se vouloir artistes, ont produit de véritables œuvres. »

Ici, un aigle juché sur un monticule de terre surplombe un coq en contrebas, hérissé, un peu déplumé, qui lève l’ergot pour le combat. Les deux oiseaux sont des emblèmes, le coq gaulois contre l’aigle prussien. Cet héritage est choisi dans l’Antiquité : en latin, Gaulois et coq étant homonymes (gallus) la fusion des termes a connu des fortunes diverses avant d’être adoptée avec le coq républicain. L’oiseau était associé à Mars et Asclépios, tandis que l’aigle impérial accompagne Jupiter, voire en devient l’avatar. Le fond est troublé de nuages ou de fumée. En-dessous, gravée en creux, la date 1914 et deux initiales G. F. : s’agit-il d’une seule personne, de deux rétameurs ou bien de deux amants, le soldat associant avec sa patiente pointe son initiale à celle de sa fiancée ?

-

Lire la suite

-

Ces douilles étaient bricolées dans les moments d’attente, pendant la guerre. Dans l’attente, il faut tuer le temps. Et la réalité de la guerre, c'est l'attente. L’attente tue les soldats à petit feu. L’attente, bien loin de l’ennui, est pleine d’appréhension. La principale peur est celle de mourir, et cela peut arriver à tout instant. Plus forte que l'attente du retour, elle pousse les soldats à penser au suicide comme moyen de lutter contre l'attente de la mort. L’autre attente est celle de l'attaque ennemie, qui peut surgir n'importe quand. Cette attente, telle un tunnel sans lumière au bout, n’a pas de temporalité. Sans échéance connue, entre deux bombardements, le soldat a un rythme, celui des jours et des saisons déjà, puisque les tranchées élémentaires sont dans la nature. L'attente du courrier, des colis, est une promesse de répit furtif, qui apporte des nouvelles du monde extérieur, hors de la puanteur, de la boue, de la saleté, des poux, de la gangrène, des canonnades assourdissantes, des silences suspects, de la peur, de l’excitation et de l’épuisement qui corrodent profondément les corps. Enfin, l'attente de la quille est une notion très abstraite ; comment la conceptualiser en enfer ?

Pour tromper l'attente, le Poilu comme le Schützen doit trouver des dérivatifs. Contre la réalité de l’enlisement, s’ouvre un champ de possibles, parmi lesquels le sommeil, l'alcool qui désinhibe, déshumanise et aide à supporter les scènes d'horreur et à dormir, la cigarette, qui calme, scande des sursis et couvre les odeurs des hommes et de la putréfaction des corps. L’écriture des lettres est un moment intime, même dictée au camarade. Les jeux aussi occupent le temps, cartes et dés, alea jacta est. L'attente, au-delà de la lassitude, est vectrice d'émotions et de production.

Le bricolage est une soupape, une façon de combler l’attente. C’est un art populaire dérivé des militaria qui naît dans les tranchées, des mains et de l’imagination d’hommes rongés par toutes sortes d’attentes. L’obus, objet industriel, arme de guerre, devient une création artisanale. La maîtrise technique, relativement basique, mâtinée d'astuce, imagine une ornementation sans limite ; il existe des douilles décorées de scènes érotiques. Cependant, les motifs récurrents sont végétaux, floraux, sous l’influence de l’Art Nouveau et de l’École de Nancy, dont le mot d’ordre « l’art pour tous » et « l’art dans tout » s’applique à ces douilles d’obus sculptées. La forme tronconique offre un support propice aux entrelacs. S’y trouvent aussi des symboles religieux ou d'appartenance, comme la croix de Lorraine. L'ornementation des obus porte une charge symbolique très forte. Les mentions de dates et de lieux, des signatures, souvent abrégées en initiales, personnalisent cette production, réalisée au cœur de l'action, qui a un rôle commémoratif et totémique. Ce phénomène est caractéristique de la Grande Guerre seulement.

Les douilles d’obus coupées ont servi d’encriers aux écrivains des tranchés. Guillaume Apollinaire, lui-même blessé par un éclat d’obus allemand au bois des Buttes en mars 1916, est impressionné par la pyrotechnie des déchirements du ciel et des crépitements des fusillades. L’un des Calligrammes, « Obus couleur de lune – il y a » déroule « Il y a un encrier que j’avais fait dans une fusée de quinze centimètres et qu’on n’a pas laissé partir ». Dans le poème Fusée « Tes seins sont les seuls obus que j’aime » témoigne que songer à l’être aimé est un antidote à la réalité.

C’est dans les tranchées, reconnaît Fernand Léger, qu’il eût la révélation de la puissance polyvalente de ces objets : « je fus ébloui par une culasse de 75 ouverte en plein soleil, magie de la lumière sur le métal blanc […]. Cette culasse […] m’en a plus appris pour mon évolution plastique que tous les musées du monde ».

Ainsi, les soldats, entre deux assauts, tuaient-ils l’attente d’une aurore nouvelle en confectionnant, à partir de restes d’objets faits pour tuer, des objets de souvenir que leurs proches garderont, surtout s’ils sont morts au front. Ce vase-obus montre l’aigle et le coq, qui étaient pour les Anciens des oiseaux psychopompes, messagers des âmes des morts vers les mondes souterrains.Caroline Chenu, Chargée de collections et de recherches

Les âmes du Purgatoire

Les âmes du Purgatoire, Terre cuite sur un support de bois, Italie, Naples © Mucem / Anne Maigret

Terre cuite sur un support de bois

Italie, Naples

DMH1953.97.49.1-3

Le Paradis pour les bons, l’Enfer pour les méchants : le destin des âmes après la mort selon la théologie chrétienne est a priori assez simple. Mais qu’en est-il de ceux ayant été « ni tout à fait bon, ni tout à fait méchant » ? On considère dès le début du Ve siècle qu’il leur est possible de faire pénitence après la mort s’ils ne l’avaient pas suffisament fait avant : par l’intervention des vivants, à travers des messes, des prières et des aumônes faites en leur nom, leur âme peut être

« purgée » de ses péchés, et ainsi finir par rejoindre le Paradis.

Cette conception assez floue prend une forme concrète au XIIe siècle, quand des théologiens parisiens commencent à considérer que cette purification des âmes se produit dans un lieu spécifique, qu’ils désignent d’un mot nouveau : le Purgatoire. La plupart des fidèles se savent trop imparfaits pour accéder directement au Paradis, mais peuvent espérer le rejoindre après un passage plus ou moins long au Purgatoire, qui éloigne le spectre terrifiant de la damnation éternelle. Pour reprendre l’expression de Jacques Le Goff, « le Purgatoire a vidé l’Enfer », mais il en a aussi pris l’apparence, les âmes y étant de la même manière torturées dans les flammes, mais pour un temps seulement.

-

Lire la suite

-

Les âmes du Purgatoire sont donc en attente du Paradis et de la vision béatifique de Dieu. Encore faut-il être patient : la purification des âmes peut durer plusieurs milliers d’années. Mais les vivants ont la possibilité d’agir pour réduire cette durée : aux messes, aux prières et aux aumônes s’ajoutent les larmes, les jeûnes, les veilles, la restitution des biens mal acquis, ou encore le pèlerinage. A la fin du Moyen Age, la pratique du commerce des indulgences se développe, et Luther dénonce « ceux qui disent qu'aussitôt tintera l'argent jeté dans la caisse, aussitôt l'âme s’envolera [du Purgatoire] » dans le texte à l’origine de la Réforme protestante.

L’Eglise catholique réaffirme la validité du Purgatoire lors de la Contre-Réforme, et il continue à occuper une place centrale dans les pratiques de dévotion populaires. C’est ainsi le cas à Naples, où s’est développée la pratique de « l’adoption » d’âmes de pauvres anonymes, sans les moyens de faire dire des messes en leur nom, pour les aider à réduire la durée de l’attente au Purgatoire : certains fidèles napolitains choisissaient ainsi un crâne sorti de la fosse commune, auquel ils construisaient un petit autel et au nom duquel ils disaient des prières, bonnes actions qui devaient à leur tour leur permettre de rejoindre plus rapidement le Paradis.

On trouve un écho de cette pratique dans le crâne représenté au centre de cette figuration du Purgatoire conservée au Mucem ; les âmes qui s’y trouvent – de toutes les catégories sociales, puisque le personnage sur la gauche est identifié par son couvre-chef comme un ecclésiastique – attendent d’en sortir grâce à la miséricorde du Christ et de la Vierge Marie, auxquels leurs grands gestes éloquents s’adressent. Mais ces gestes sont aussi destinés aux spectateurs : ce type d’objet se retrouvait dans des dizaines des petites chapelles de rue qui émaillent le centre de Naples, associées à un tronc où les passants pouvaient mettre de l’argent afin de faire dire des messes pour le salut des âmes du Purgatoire. Pour que leur attente soit la moins douloureuse et la moins longue possible.

Raphaël Bories, Conservateur du patrimoine